課堂講授/連振佑

【都市再生學苑課程紀錄】連結你我的社區魔力——探索社區協力與城市共享

社區、空間的組成內涵

「社區總體營造」一詞最初發展時,大多從鄉村這類「聚落型態」的地方開始發展,旨在討論人與土地與、聚落之間的關聯,進而產生許多社區營造的活動。但隨著社會的變遷與發展,臺北市這樣的都會型區域也開始發展社區營造,而公寓大廈與集合式住宅,正是現代社區的雛形,也是所謂「都會型」社區營造的開端。

課程開頭,老師提出了一個問題:「我們生活的社區與空間是由什麼所組成的?」日常生活中,我們肉眼可見的組成可能是建築物、街道巷弄、或是穿梭於其中的人們;但是其中那些看不見的、隱隱約約運作於其中的,正是許多不斷聚合、分散、重組、再構成的團體或社群,而這些正是組成社區與空間的重要因子與內涵。

城市與社區的組成/擷取自pixabay.com、維基資料庫

從都會型社區營造裡看見社群串聯-中路二號社會住宅

為什麼會說團體或社群是組成社區與空間的重要因子呢?我們來看看下面的案例──「中路二號社會住宅」。中路二號是桃園第一棟啟用的社會住宅,總住戶共計212戶。其中有個「服務性入住戶」的計畫,期望透過服務互助凝聚社區認同,打造具有「網絡關係」的集合住宅。

中路2號社會住宅/擷取自聯合新聞網

中路2號社會住宅/擷取自聯合新聞網

這些服務型入住戶在計畫中被稱為「種子」,透過入住前的問卷調查,盤點入住戶與種子能夠「提供的」、以及社區「需要的」各種服務,例如陪伴、園藝……等等。問卷結果發現,居民樂於提供不同的服務,一反大家過去「都市=冷漠」的刻板印象。中路二號透過不同的興趣與主旨,把這些感到同樣興趣的人捲在一起,進而發展出了許多不同的社群。連老師列舉了其中的六個社群,分別是友善寵物、可食地景、手作DIY、行動美髮、物理治療、親子伴讀。老師介紹了各個社群內容,而讓小編感到特別的是,在「可食地景」凝聚社群的過程中,他們宣傳的方法與一般辦活動的想像非常不同。

服務型入住戶的社群、可食地景(綠屋頂)/擷取自講師上課簡報、高雄市政府工務局

他們不是利用廣播招攬大家來種菜,而是透過與種菜、綠化相關的小活動,例如種子球、乾燥花等手作活動為開頭,先吸引居民參與,再從其中找到對綠美化與種植真正有興趣的人,並邀請到屋頂開始種植。這其實是凝聚「社群默契」的一個過程,以相關的小活動醞釀居民對「植栽」的興趣,再從中發現具有動能與熱忱的居民,以此建立出具有活力的社群。

從中路二號的案例我們可以發現,社區在舉辦活動時,並不是由一個集中的、單一的社區組織(例如社區發展協會、里長辦公室)來舉辦活動,而是由居民自發,在社區內分散式的舉辦。「分散式」就是利用不同的主題凝聚不同社群,再讓這些分散的社群回過頭來凝聚出「社區」的全貌。所以這些種子們最重要的任務是帶起不同議題、不同興趣領域的活動,再利用活動凝聚居民,進而形成社群。最後,這些住宅裡的不同社群最終再共同構成「中路二號」這樣的一個社區。

社群的構成──人與人與社群

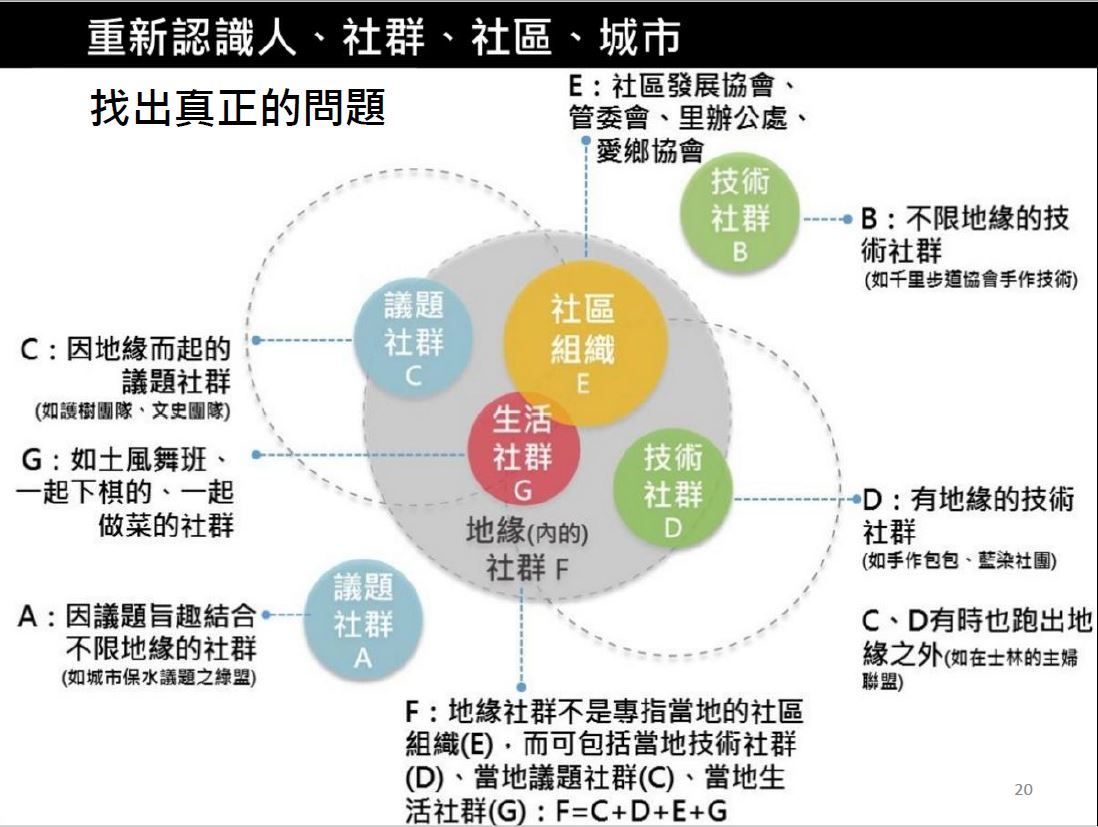

從前面的案例我們可以發現,無論是人與人的相處、社區與都市的關係、甚至廣及社會的鉅觀層面,它都是由多重的社群網絡關係所組構成的。下圖是連老師所繪製的不同社群組成的示意圖。

社群的構成/擷取自講師上課簡報

社群的構成/擷取自講師上課簡報

上圖灰色的大圈圈可以視為一個「社區空間」,裡面有很多不同顏色的圈圈,分別代表著不同的社群,它可能是在社區內、也可能來自於社區外,透過「社群合作」的方式,遊走於社區的內與外。圖裡的社群分為四個種類,分別是:

一、黃色圓圈代表的社區組織,例如社區發展協會,里長辦公室。在過去早期傳統鄉村的社區營造,他們往往是最主要的推動者帶動社區各方面的發展,但也因此使得早期社區營造產生可能後繼無力的問題。

二、紅色圓圈代表的生活社群,例如公園裡的土風舞班、大樹下一起下棋的人們、一起煮菜共食的人們。所以生活社群並不一定有正式名稱、不一定是某某社團,但只要有一群人因為某個人事物而長期的、固定的聚會,一起做些什麼,它其實就算是一個生活的社群。

三、藍色圓圈代表的議題社群,例如保護大樹的團體、愛好文化歷史的團體,雖然議題社群平常好像沒沒無聞,但當碰到特定議題,他們站出來時,會是一股很重要的力量。

四、綠色圓圈代表的技術社群,例如社區職人、善於編織手工的人。凡是人文地產景裡的任何一方面很厲害的人,其實都算在其中。

四、灰色圓圈代表的地緣社群,其實就是指社區的空間,但要記得「模式語言」中我們提過的,空間的關係其實也涵蓋了人的關係。

講解完不同社群的意義後,那麼人與社群之間是什麼關係呢?這裡小編舉一個簡單的例子來說明「人與社群」的關係。

小明雖然沒有加入社區發展協會,但他每個週六很喜歡和鄰居們一起在頂樓種菜、也很喜歡在有空的中午和長者共餐,週日則投入保護公園大樹的倡議活動。

這時候我們發現,小明其實隸屬於很多不同的社群,他會在不同的時刻參加不同的社群,而這一些社群也是會相互流動的,並不會侷限在特定地緣裡面,這就反應了課堂裡提到的「都市人」多元且多樣的存在樣貌。

現代社區的多重組構特徵

在早期(1990s)「社區總體營造」剛開始進行時,多半是集中式的社區營造,也就是由一個特定組織帶頭,帶動社區各方面的發展,但這導致了能量過於集中在特定組織裡,這個組織在推動過程與營造後期會非常辛苦。如果這時它選擇了休息,可能社區的發展也就到了盡頭。隨著過去經驗的積累與時空背景的變化,連老師由多年的社造經驗出發,看到現代的都會型的公寓大廈,發現了社群的重要性,便開始提倡這堂課的主軸──「社區協力」,意即「社區由許多社群相互協助協力,反覆的交織,一層一層組織構成的。」

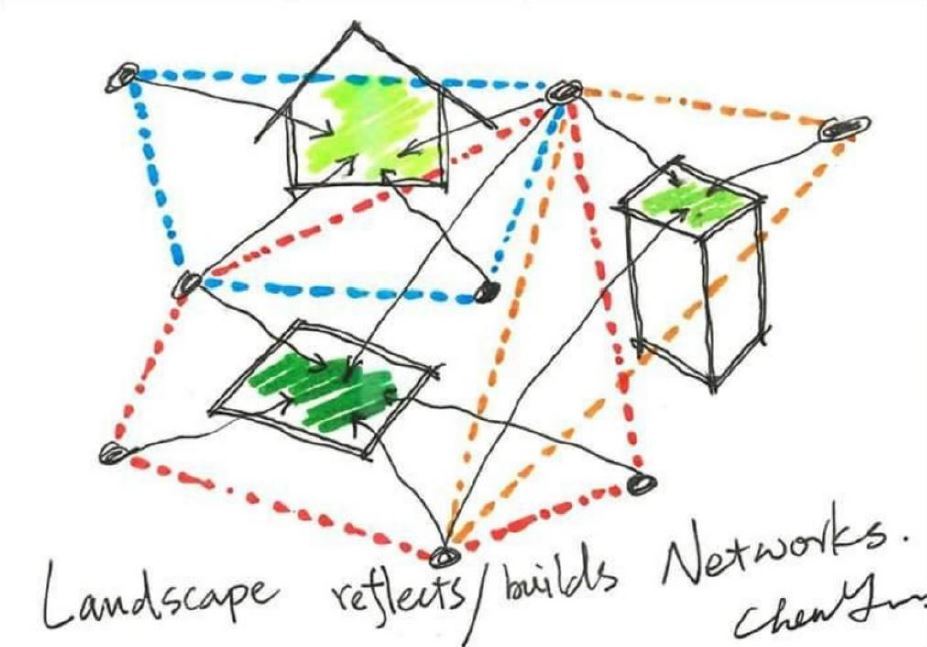

社群的多重組構/擷取自講師上課簡報

那麼社區裡的社群如何組織與協力呢?我們看到上面的圖片裡有三個空間,可能是一間房間、一塊空地與一棟公寓大廈,外圍的點點則是住在這個地區附近的居民。首先,假設我們在圖中的空地上舉辦一個野餐活動,可能只有被紅線連結到的居民對「野餐」是有興趣的,所以形成了紅線部分的「生活社群」;接著,我們在左上角的房間裡面辦社區彩繪的活動,這時候來的人,就是來自藍色線條的網絡中,他們可能形成了一個關心社區樣貌的「議題社群」、或是善於彩繪的「技術社群」;那的公寓大廈的部分也是同樣的道理,這裡就不多贅述了。

但這張圖並不只呈現多元的社群,其實還表現出社群之間的關係,也就是「多重組構」,我們可以發現,在同樣的社區與同樣數量的居民裡,它的社群是會重複交疊、相互交集的。圖中有些點點(居民)同時被許多顏色的線條框住,所以居民可能會因為不同的動機、原因與喜好程度,在不同的社群裡面出現,這使得社群之間並不是像楚河漢界般劃分彼此,而是共存共榮,每個社群都是社區的一部分。說到這裡,連老師提到每次他在外面上課時,常常有人問他的一個問題:

老師啊,我每次辦活動都很認真宣傳,但是來的人都不多,甚至不到社區總人數的一半,我要怎麼把剩下的民眾呼喚出來呢?

或許在一般的想法裡面,會覺得說「對欸,阿來的人不到一半,是不是活動辦的有問題,居民都不喜歡?」但我們若回到剛剛圖上的思考脈絡就會發現:就算參加的居民只有四分之一也是合理的,因為大家不一定喜歡同一個東西呀!另一方面,我們常說傳統的鄉村聚落很迷人,會有人幫忙割稻、交工……等,但若我們仔細思考,這些活動真的是「全村」動員投入嗎?其實不然,也是聚落裡的特定社群在執行著。所以活動只來了四分之一的人又如何?這四分之一個人,也是組成社區樣貌很重要的一部份。而身為社區營造工作第一線的我們必須清楚理解「辦活動,人很少是正常的。」但也務必弄清楚活動的受眾,以及辨認來參加的每一個人「到底是誰」。所以我們應該打破這樣的迷思,了解每一個社區地景所反應出的不同網絡關係。

社區營造的社群協力

談完社區裡不同社群間的多重組構,接著老師帶來許多的案例,說明社群不只是構成社區,它還在社區營造的過程中佔有非常重要的角色。無論是在四號公園或是雨水花園的案例中,改造的過程都將「參與式營造」做為非常重要的一環,藉此將在地的居民或社群引入,讓主題公園的主題從在地社群發展出來,而非從外部冠上一個與社區毫無關聯的主題,所以未來一定會有人去使用它、也一定會有人去維護它。而且這種社群協力的方式可以減輕地方社區組織的壓力,並且提升居民自主參與的動能與動機;另一方面,透過與其它社群建立關係,社區還能得到過去所缺乏的技術支持,例如課堂中提到的影像紀錄、麵包窯的建造等。這些都是過去單一社區組織難以達成的,或是為了達成會使地方社區組織負擔過重、甚至動能逐年下滑。

小編覺得「社群協力」的本質就是社區營造的過程,當老師鼓勵大家用「社群協力」來進行社區營造工作時,其實就是我們應該使用「社區營造」的方法來做社區營造。如此一來,不只有別於傳統的外在鼓動與介入(社區組織辦活動),更因為直接的內在擾動,創造屬於社區本身的社群,讓每一個社群在社區裡面都貢獻出各自的影響力。

社區營造的社群協力/攝影Ken

社區的多元呈現

最後,繼續依循著前文敘述的脈絡,社區的呈現應該會是什麼樣子?連老師以他的家鄉「大甲」作為例子,說到大甲有人會聯想到奶油酥餅、有人提到媽祖繞境、也有人談到巨大公司(捷安特)……等。這代表在「大甲」這個地區,「至少」擁有這麼多的社群。從民生特產、文化活動到產業型態都存在著不同的社群,他們都是截然不同的社群認同,但這些認同終究也都是歸屬於地區(大甲)的特色,所以這些多重的認同會讓社區感的凝聚更加豐富、更有力量。

課堂講授/連振佑 中原大學景觀系副教授

上課時間/2020年5月02日 09:30-12:30

課程連結/https://reurl.cc/QdYZ9Z

都市再生學苑

北市府88年創立「社區規劃師制度」,協助社區主動參與地區環境改造計畫。後於89年起陸續開辦「青年社區規劃師」、「儲備社區規劃師」及「社區營造人才」等人才培訓計畫,透過開辦課程,培育願意長期投身社區規劃的市民及專業者。107年起轉型為「都市再生學苑」,以社區營造為核心,培訓全方位都市再生人才,除了課堂講授外更搭配田野實作,同時結合社區營造基地,持續為城市注入新能量,共創臺北社區營造新願景。

延伸閱讀:

【110年度都市再生學苑】繪製社區地圖,靠近真正的社區——社區地圖與議題疊圖課程紀錄

【都市再生學苑課程紀錄】住宅合作社,行不行? ——合作住宅面面觀

【都市再生學苑課程紀錄】盤點社區資源、勾勒「好」的關係:帶你認識模式語言

學苑就在社區,課堂即是田野——都市再生學苑 始業式 Open Party!側記

【110年度都市再生學苑】一把抓起社區的「肉粽頭」──利害關係人與社區關係網絡課程紀錄