詹育芳

依山小綠洲:尋找水圳的公共性(下)/詹育芳

四、都市設計勾勒「依山小綠洲」未來願景

以空間大尺度思考,文山區的水圳紋理展現著在地水文化及聚落發展的過往歷史,體現出特有的在地性。然而,隨著城市發展,各窳陋地區逐漸進行都市更新,幾處水圳遺線的空間也被列入都市更新單元,已蓋上大樓或是即將築起高樓,建築設計的方案,大多將這些水路加蓋,形成看不見的水路空間,或是變成建築體的一部分,水路紋理有一天也將消逝。

因此,思考著「依山小綠洲」的型塑,應是帶狀的空間,且必須是跨越時空思考,以長遠之計保全舊有水圳紋理,才有機會將特有的文山圳道故事、聚落發展、煤礦產業留下。規劃「依山小綠洲」分成短期、長期的操作,長期的願景以大尺度的規模看待整個文山區,沿著水路研擬「都市設計準則」,保留水路遺線成為開放性空間,讓建築物尊重水路而設計,退縮一樓空間,結合水路成為較大的開放空間環境,二樓以上退縮,保有水路的帶狀性視覺景觀等,期待藉由管制方式,規範未來都市更新後的建築,勾勒出未來的建築強度,讓文山區的街區保有水路蜿蜒及轉角驚喜的韻味,也讓居民的未來生活與這些水路遺線共創新的開放性空間。

都市更新是至少十年的未來式,短期該如何操作?尚未有機會進行都市更新的水圳空間,則以短期的環境改善,營造能保有水文化且有滯洪效果的「依山小綠洲」作為現在進行式,希冀透過短期的修補,在這些遺忘的水圳畸零地上,型塑成具有滯洪效益,且又能推廣在地水文化的環境教育場域,透過沿線的縫補,串連蟾蜍山到仙跡岩間的城市綠野仙蹤!

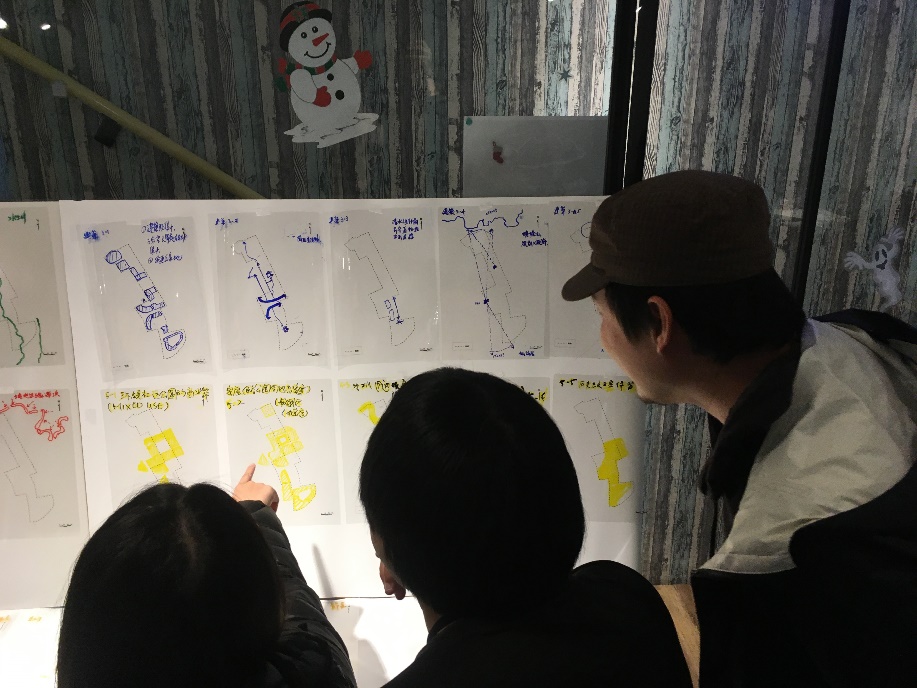

( 2017.4.13 《人人皆可參與的地區規劃》工作坊,邀請專家學者、NGO 團體研擬都市設計規範 / 林蔓娟 攝)

( 2017.4.13 《人人皆可參與的地區規劃》工作坊,邀請專家學者、NGO 團體研擬都市設計規範 / 林蔓娟 攝)

五、在看不見的地籍線上,重新定義水圳遺線的「公共」

從水圳看見公共化,曾是集最大利益公共化的水圳,讓灌溉的農民們享有用水權益,隨著時代更迭,消失且被我們遺忘在地底的水圳,創造了這些無用之用的公有地空間。名義上,許多市府所有的水利地成為後巷的角落空間,卻因遺忘、邊緣,我們忘卻了它的存在,甚至因地利之便,放起了店家用的物品,佔用成自家外的空間,寸土寸金圖不到一個白線車位,就「借用」了一下這個空間。零星與邊緣的「公有地」就在潛意默化間,成了檯面下的「私有地」。這是一個「公有地」轉移成看不見的「私有地」過程,是否有機會從改善環境,營造一個能推廣在地文化蓄水空間過程,重新找回這些具「公共性」功能的「公有地」呢?

實地進行這些水圳遺線規劃設計及整合土地的過程,發現整合也並非易事,翻開地籍,小小的後巷,在公有地邊界上,卻涉及十幾個地號的土地,每一個地號皆是「私有的共同持有地」,有著十幾位地主,嚴格算起來,整個水路後巷有上百位私有地主。

真實又貼近的溝通,無非是涉及到私有地領域去了,真實地面沒有如同地籍圖般清楚的疆界紅線,模糊地帶間,居民展現綠手指,當然也發揮大愛之心布置了大家共有的空間上,經過,感受植物光合作用產物下的氧氣,也能感到分外精神氣爽。但隱身於後巷的私有地,不見天日般,卻遭受遺棄,被亂丟垃圾,排出廢水廢氣,眼不見為淨。即便是好意,希望整理水圳遺線公有地過程,也期待在這惡劣的環境內,一起整理這些零碎的共有地空間,然而,每個溝通都被拒絕於千里之外。

「這是我的私有地,你們應要付費徵收,才可規劃空間!」

「這是私有地,你們都不能來,都給我滾!」

「這是我的私有地,我要放東西是我的自由!」

「依山小綠洲」反映著環境之外的聲音,更真實呈現公私有地的課題,當每位地主毫無保留的吶喊著自己的意見,甚至打通電話而來,詢問可否有放棄土地的可能性?「不管、不改、不要來」大概是這些土地權屬人的三不表態,身置其中的我們卻發現,每個意見都無法「真正拿定主意」,我們無法偏頗於任何人的要求,因為這是「共同持有地」,需要共有地上的所有人都同意同一個意見!

正當我們苦惱之際,卻出現一個年輕的聲音:「我很支持這個規劃設計,要設計成綠地空間很好,讓我們環境變好,但我建議,旁邊的髒亂路徑(指著規劃空間旁未納入範圍的私有地小巷),是我們大家通行的地方,是否可以納入整合設計,但因我們是共有的私地,是否可以幫忙跟每個地主說一聲,徵得同意,一起納入設計!」在這個聲音發出後,似乎參與工作坊的每個人眼神都變了,接著一位長者也附和著:「我們居住於此,長年這裡都很髒亂,希望可以幫我們納入設計,一起規劃!」

這樣的聲音也讓我重新思考「公共」這件事,反映著從聚落發展到城市,單一土地權屬隨著繼承與分割,零碎而難以整合,更別談公共使用,但又在整合重建中型塑成共同擁有的空間!公共化意外在這些零碎共有的土地上體現!

「依山小綠洲」重新詮釋了水圳的公共化,失去了灌溉功能且變成地下涵管的水路思考的不僅是生態與生活結合的城市綠洲環境,更希望從後巷的各種實驗性策展,著墨出土地私有下,讓社區能共用、共創且共好的公共化小綠洲。讓無形的地籍線不再爭相拉扯使用權,而是牽引出我們能彼此一起生活的共同空間。模糊化這些邊界,用「公共」重新定義所謂的「共同持有」的私有土地。

(2017.11.21 在興隆路一段 83 巷旁的水路遺線舉辦《迎向水環境》設計營造工作坊)

(2017.11.21 在興隆路一段 83 巷旁的水路遺線舉辦《迎向水環境》設計營造工作坊)

(《迎向水環境》設計營造工作坊民眾寫下設計構想,在模型上插上旗子 / 王科元 攝)

(《迎向水環境》設計營造工作坊民眾寫下設計構想,在模型上插上旗子 / 王科元 攝)

封面:2016.11.26 《舒蘭河上的水路想像》翻轉後巷工作坊,在興福里水路遺線上舉辦的戶外早茶會,邀請居民分享水路故事及喝早茶。(攝影:劉俊佑)

【延伸閱讀】

依山小綠洲:尋找水圳的公共性(上)

從埤塘地景看見南港/林郁文

Open Green Taipei 的前世今生 - 孫啟榕

新型態的社區公共空間 Open Green Taipei - 施佩吟