文 | 林郁文

從埤塘地景看見南港/林郁文

近年因為東區門戶計畫的推動,使南港區成為都市再發展的閃亮星星,但在這些大型計畫背後,南港亦猶如其他都市發展地區,有著因產業發展印刻的空間紋理、與自然環境共生共存造就的人文地景,以及樸實的常民生活軌跡。

埤塘孕育的農業南港

南港位於基隆河左岸,地名最早記載於清乾隆 29 年(1764年),因地臨基隆河有河港可以泊舟,與北側內湖、汐止相對,故稱為南港。南港最早的聚落形成亦因港口(註1)而生,地方人稱之為港仔口,位於現今捷運南港展覽館東南側,基隆河與大坑溪交界處。

南港區現今面積為 2184.24 公頃,其中非都市發展地區約有 1200.56 公頃(全區之54.96%),保護區即佔 1162.34 公頃,主要為南港山系部分。南港的地勢南高北低,山勢高度約 100 至 300 公尺。在北側有基隆河谷、南側有山區的自然環境特性中,水氣容易停留於山勢北側,先民遂利用此一環境特性,於丘陵與平原交界處,將地勢較低而有水源聚集處營造為埤塘,作為儲水與灌溉用途,也使得南港的灌溉與大臺北之水圳灌溉系統有所差異。

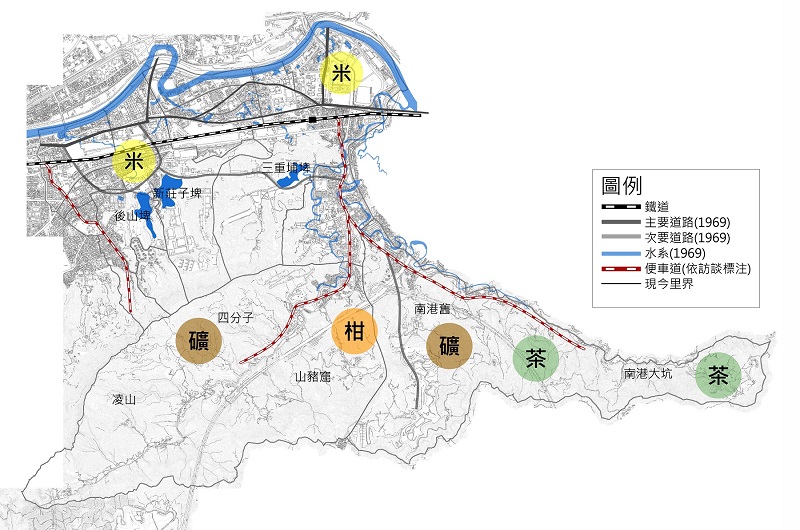

農業時代的南港地區倚賴「後山埤」、「新莊子埤」與「三重埔埤」水源灌溉,在三大埤塘的灌溉,以及許多南北向的渠道、水塘,使南港平地地區呈現小型聚落散佈之農田地景。山區農產以柑橘類蔬果、包種茶為主(註2)。直至 1970 年代工業蓬勃的南港,仍有許多稻田雨水塘交之於其中。此三大埤塘同時為現今南港區行政次分區劃的名稱,見證了南港的發展脈絡,如:現今新莊子次分區即為早期仰賴新莊子埤灌溉範圍之地區。

生態保育與都市開發之競合

然而三大埤塘命運大不相同,「後山埤」座落於南港公園中,乃唯一受到良好規劃留存下來之埤塘,雖埤塘面積已多有縮減,南港公園仍保有山、水、生物共存之環境樣態,為當前南港地方民眾重要的休憩所在,行經該地區的板南線捷運站亦以後山埤為名;「新莊子埤」又名東新埤,位於捷運昆陽站與衛福部大樓南側,然而新莊子埤東側山區臨接 202 兵工廠,且座落位置包含部分私有產權,使得新莊子埤目前仍處於無人管轄狀態,陸化狀況嚴重;「三重埔埤」則位於中央研究院西北側山區,現今則因國家生技園區之開闢興建,使該埤塘填平消逝。

(2015.11.8《南港老埤塘之旅導覽》新莊子埤、由北往南望)

南港山系是否可檢討納入生態廊道?這裡有東西向的基隆河跟整片南港山,曾經觀察到山羌在山區活動,希望忠孝東路以南的山區都不要再開發。一旦南港生態廊道營造出來,就可以有我家就是鳥園的願景。

——中研院陳章波老師(註4)

過往南港地區的埤塘與圳道為當地農業經營之基礎,在都市開發過程中逐漸埋沒消失,關心地區生態水綠環境的各領域人士與民眾朋友,對於水綠環境的保存、再生與延續關注重點包括,高度期待既有水綠環境的保存或改造,尤其新莊子埤與南港山系之整體環境教育空間規劃,以及,期待在大型開發建設與都市更新後,新的水綠廊道環境與基隆河濱公園有機會銜接成為地區水綠系統。

(南港公園 )

(南港公園 )

後山埤今年 9 月駐點工作室辦理的埤塘周邊地區環境調查工作坊中,多位參與民眾朋友亦回饋到,這是他們第一次完整地認識南港水系與自然環境的關係,南港公園內、淺山山系動植物的生態豐富多樣性,讓大家對自己家鄉的美好環境感到驚艷,期待能後續機會可將南港的環境特色資源納入地區性教育課程中。

(2017.9.30《埤塘周邊地區環境調查工作坊》南港公園生態觀察)

(2017.9.30《埤塘周邊地區環境調查工作坊》環境觀察後之討論分享)

(2017.9.30《埤塘周邊地區環境調查工作坊》環境觀察後之討論分享)

事實上,南港山系與基隆河距離約 0.8 至 1.2 公里,後山埤與新莊子埤所在區位距離忠孝東路僅有約 300 至 500 公尺,乃步行可達的範圍,北市都市發展局於 105 年提出南港區都市計畫通盤檢討,指認若干處綠地串連之都市設計原則,嘗試水陸資源串聯。未來確實相當有機會,在計畫導引地區結構性更新的過程中,重新建構埤塘與河濱的關係,這樣的潛力與前景,將會是南港地區未來再發展的一大特色。

反思與期待

回到當前南港,東區門戶計畫的五大中心(註5)與各項子計畫,乃是整合各局處近年在南港的建設計畫與產業推動重點,發展而成的願景藍圖。然而對南港的朋友而言,這些計畫似乎離生活很遙遠,這種遙遠感覺,不僅僅因為工程建設居多,更多的可能是,大部分計畫並沒有在研擬初期就讓地區民眾參與進來,以及,鮮少從地方課題出發、由下而上地來研擬相應的規劃或計畫。

(東區門戶計畫分布示意圖)(註6)

(東區門戶計畫分布示意圖)(註6)

南港正處於快速發展並且變動的狀態,除了市府與執政當局的資源挹注,也期待看見更多地方民眾對於自身居住環境的關注與行動,南港的發展底蘊應走出屬於自己的特殊性,不管是老舊街區再生(中南街周邊)、產業地景維繫(茶產業、輕便車軌道、鐵路廊帶)或是環境資源的串連。

(圖:中南街仍可見拱型騎樓)

(2016.6.25《兒時記憶中南街工作坊》參訪近年中南街出現的年輕店家)

社區營造方面,也期待有更多小型社造計畫,來創造社區朋友的行動與共識累積機會,當地方與地方逐步相互連結,當社區與社群也產生合作,當大家對南港的地方意識或生活願景越來越有共識時,便得以運用更多創意方案,一起營造更好的南港生活。

(註1)日治時期,南港包含於「內湖庄」內,當時,二、三十噸的船隻仍可抵港口裝卸貨物。

(註2)清光緒11年由福建安溪人魏靜時與王水錦引進,日治時期南港區種植面積甚至達六百甲。

(註3)參考《南港誌》、社區大學訪談內容所繪製標注。

(註4)東區門戶計畫社區規劃師工作室訪談,訪談時間:2016 年 1 月。

(註5)東區門戶計畫的「五大中心」,指的則是南港車站(車站中心)、會展產業(會展中心)、軟體產業(軟體中心)、生技產業廊帶(生技中心)、流行音樂及文創產業(文創中心)。