文 | 詹育芳

依山小綠洲:尋找水圳的公共性(上)/ 詹育芳

一、仰賴山水環境的隘口聚落

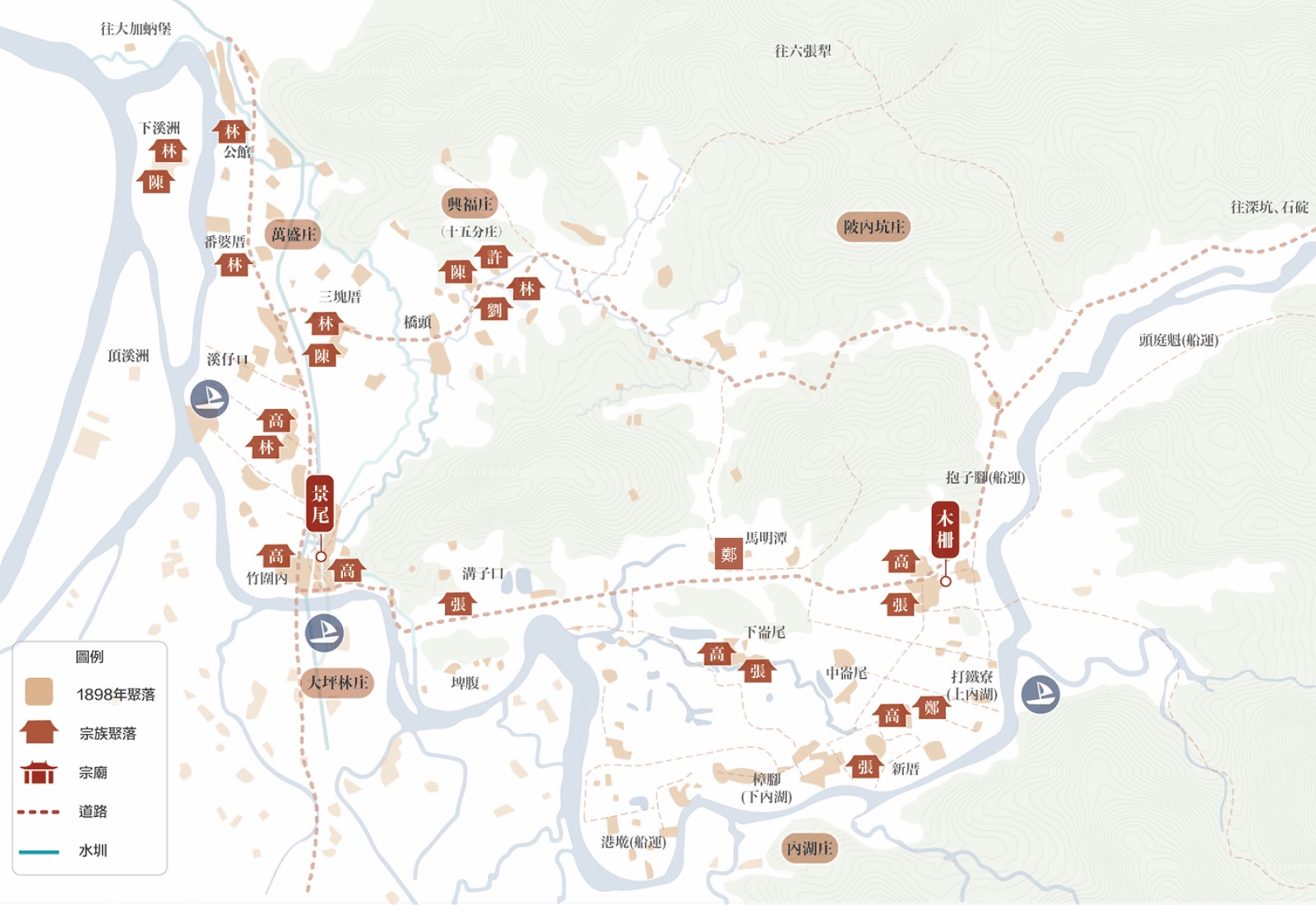

清朝雍、乾之際,福建泉州府安溪人大舉來到文山區,自林口庄(現公館、臺大一帶)向南前進,沿著新店溪右岸前行,來到文山區的公館街,在此開墾萬盛庄,這是文山地區最早發展的街市。而後往東開闢,翻越了暮頭山(今蟾蜍山),在現今萬隆捷運站到景美運動公園一帶形成聚落,成為興福庄。後來,先民持續沿著景美溪乘船往內陸開墾,受水運交通之便及因山脈地形限制,一開始的聚落沿著景美溪畔開墾,分別有清代的溪仔口、景尾街、木柵地區,景美因渡口關係,形成了石碇、深坑往景美的重要隘口,發展成重要的商業轉運樞紐。

文山區位於臺北市近郊環境,行政區被南港山系、二格山系包圍,延伸著山脈的淺山也零散的座落於文山區境內,包括蟾蜍山、仙跡岩、木柵公園等,也因此讓文山區富有豐富的生態資源。過去仙跡岩曾蘊含豐富的煤礦,日治時期就有開礦挖煤的紀錄,一直到光復期間,開挖過不少煤礦,如永豐煤礦、萬芳煤礦等。當時為了方便運煤,開闢許多載運煤炭的台車,將煤礦自仙跡岩載往景美、十五份車站。也因此孕育出當時與煤礦相關的產業,煤炭球製作、零售等,而也造就了許多中南部移民北上謀生,以礦工為業,後續定居於此。

隨著城市發展,這些舊有的煤礦產業已不復見,文山區在光復後,成為許多軍公教人士的居住空間,行政區內有多所大學,包括世新大學、中國科技大學、政治大學,屬於臺北市的文教區域,難以將現況樣貌與過去礦坑樣貌所連結。

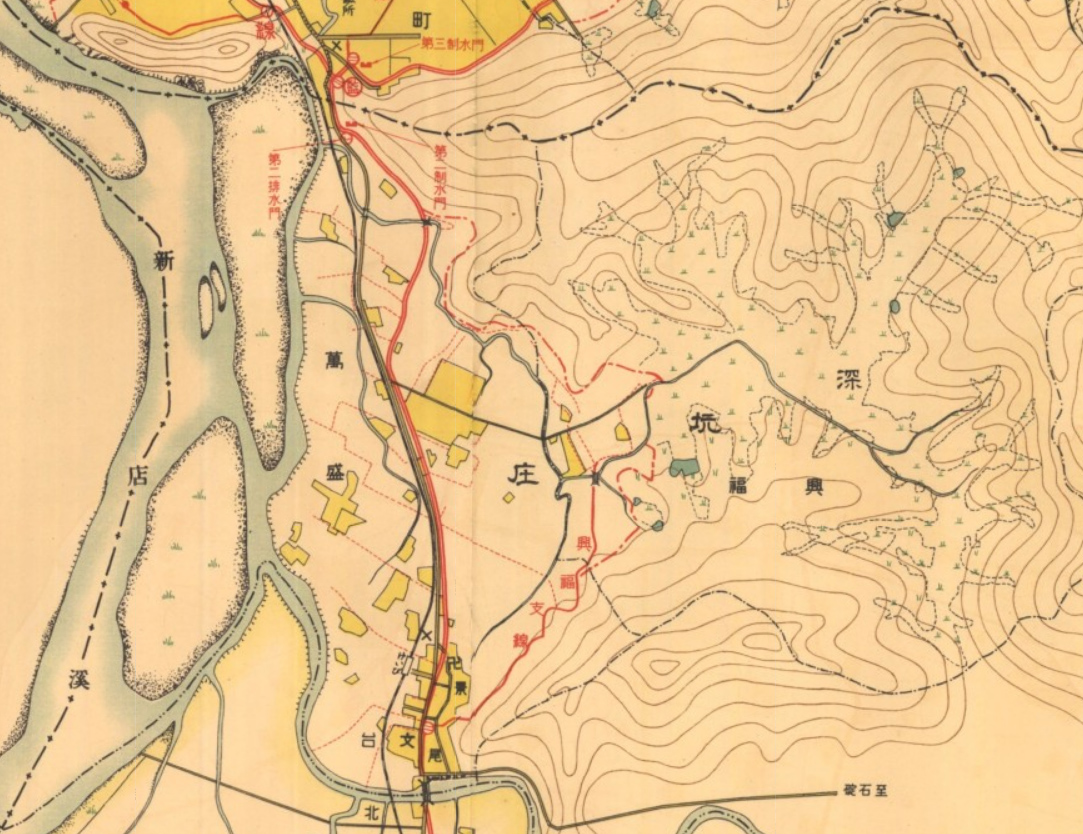

(瑠公農田水利組合圖 / 地理資訊科學研究專題中心 百年歷史地圖)

(瑠公農田水利組合圖 / 地理資訊科學研究專題中心 百年歷史地圖)

二、彎曲道路下的地底秘密

馳騁在景美、萬隆一帶,會發現許多蜿蜒巷道,多數的在地人會在上下班尖峰時間避開走主要幹道,反而選擇走這些蜿蜒巷道,如萬盛街、景文街。攤開日治時期的「?公農田水利組合圖」,即揭曉了這些彎曲道路的秘密,這些巷道皆是過往的水路,如?公圳、興福支圳、霧裡薛圳、萬盛溪。由於過去為了提供大臺北地區農業灌溉需求,主要的兩大灌溉系統,瑠公圳和霧裡薛圳流經文山區。除了水圳以外,因依山的地形地貌,匯聚水氣,地區內也曾經有許多小溪流流經,如醉夢溪、萬盛溪。文山區彎曲的道路除了是依著山勢的關係,另外原因也是水路的關係,這些昔日曾經灌溉大臺北地區的圳道,現今卻已被水泥掩埋於地底,成為地下涵管,但在羅斯福路五段兩側,還可見到僅存的萬盛溪明渠,一側在羅斯福路五段 97 巷上,另一段則是進師大分部羅斯福路五段92 巷上,這塊旁邊還坐落著 2010 年時期「臺北好好看」的綠化空間。兩處明渠空間,甚至可看見吳郭魚群們在裡面游來游去,幸運的話,偶爾可看見幾隻白鷺鷥對著吳郭魚們虎視眈眈的張望著。

(昔日萬盛溪流經的後巷空間/郭子瑜 攝)

(昔日萬盛溪流經的後巷空間/郭子瑜 攝)

(昔日萬盛溪流經,位於「興隆路一段83巷」旁的萬盛橋 王科元 / 攝)

(昔日萬盛溪流經,位於「興隆路一段83巷」旁的萬盛橋 王科元 / 攝)

沿著這些水路探險,一直由北往南走,隨著明溝的消失,映入眼簾的則是那些建築背後不起眼的後巷,排放著油煙、伴隨著洗衣店清潔劑的味道,家庭汙水也往後巷裡排,隨處可見亂丟的廢棄垃圾,走著走著,卻發現有些歲月痕跡的萬盛橋墩,過往的道路「興隆路一段 83 巷」即是過去橋的所在。再往上游走去,沿路有景美運動公園旁的 U 字形大灣,曾在溪畔而築的和伯公廟、S 型般的後巷、曾與煤礦台車交會的仙通橋...,水路紋理在這些遺跡當中清晰可見!但最後走著走著,盡頭卻成了諾大的高樓建築,反覆比對著套疊的地圖,這些水路紋理逐漸消失。沒有經過文史資料爬梳及實地走一遭,永遠不曉得這彎彎小路竟是如此迷人,發現文山區有多條這樣的路徑,但也正思考著,該如何去理解這些角落空間?

(曾是萬盛溪流經且與煤礦台車交會的仙通橋遺跡空間/郭子瑜 攝)

(曾是萬盛溪流經且與煤礦台車交會的仙通橋遺跡空間/郭子瑜 攝)

(羅斯福路五段92巷萬盛溪下游處,旁邊有一大片的「臺北好好看綠地」,也是即將成為建築高樓的都市更新單/詹育芳 攝)

(羅斯福路五段92巷萬盛溪下游處,旁邊有一大片的「臺北好好看綠地」,也是即將成為建築高樓的都市更新單/詹育芳 攝)

(原在萬盛溪流畔的和伯公廟,現與大樓合建,廟宇建於大樓內)

(原在萬盛溪流畔的和伯公廟,現與大樓合建,廟宇建於大樓內)

三、Open Green:讓地底的水圳呼吸,營造孩童嬉戲的池畔綠地

文山區除了有豐富天然資源,卻也因為地勢地貌,容易匯聚水氣。尤其在近年極端氣候下,又因文山區城市化蔓延速度快,平地多以矗立高樓,水泥化程度高的情況下,在每年暴雨、颱風之際,瞬時雨量暴增,無法在短暫的時間裡,排出雨水,導致低窪處及山腳下總是飽受水患災害。

曾是文山區社區規劃師的孫啟榕老師(中國科技大學建築系講師、文山社區規劃師)長期關注文山區地區議題,在過去深耕陪伴各里社區參與,期待著能解決文山區長期淹水的問題。孫老師道出,心中一直有個想像:「讓孩子們放學途中,沿著山壁旁道路回家,可看見山腳下可變成小綠地、小水池,除了減緩雨水逕流,還有機會讓孩子邊認識生態邊玩耍,這是多麼快樂的事情!」

這樣的場景,也啟發了我們對於文山區里山環境的願景想像,群山環繞的地形,以及水圳遺留下的零碎畸零地,並非是地區環境的劣勢,反而是一大優勢!

運用這些水路匯集水流的特性,將各時期的水路圖套疊於現今的地圖上,實地踏查一番,盤點了近 20 處的空間,以「分散性滯洪」的概念,希望在這些空間營造蓄水滯洪的小綠地、雨水花園,減緩豪大雨的雨水逕流,引導這些雨水停滯於小綠地空間中,減輕雨水排水溝渠的負擔,我們將其稱為「依山小綠洲」。

2015 年,為了落實分散性滯洪概念,仙跡岩山腳下的景東里,以此概念申請「2015 臺北市社區規劃師駐地輔導計畫–OPEN GREEN 空間媒合計畫徵件」提案,以「景東愛,海綿心」、「仙岩樹屋」兩處提案計畫,將社區內原為?公圳興福支線沿線的兩處空間,從原本髒亂的畸零地空間,運用巧思,與中國科技大學建築系合作,也找了當地的工班達人,就地取材,運用廢石料、鋪面,透水性佳的社區空間,期待藉由這兩處空間作為示範性的營造空間,再找出其他水圳空間更多的潛力,改造出更多具有蓄水功能的社區角落空間,以因應氣候變遷下的淹水課題。

(原本曾被大量垃圾及違建佔據,現已成為景東里提案的「仙岩樹屋」改造點空間王俞棻 / 攝)

(原本曾被大量垃圾及違建佔據,現已成為景東里提案的「仙岩樹屋」改造點空間王俞棻 / 攝)

隔年,萬和社區發展協會偕同臺北市錫瑠環境綠化基金會則共同以「萬和水水公園」主題申請提案,將曾是景美舊河道的萬和帶狀公園進行改造,將原本水泥化的鋪面進行開蓋,打開成親水的小角落環境,不僅能在豪大雨時,具有蓄水功能,水畔種植了許多水生植物,也讓生態更具多樣性,平常還可看見不少蜻蜓、蝴蝶在此翩翩飛舞!此地改善了硬體空間外,也與文山社區大學、萬福國小合作,帶著孩子認識自己的社區環境,推廣水文化歷史,成了社區的環境教育實習場地!

(萬和公園上開蓋的萬和水水空間/ 王俞棻 攝)

(萬和公園上開蓋的萬和水水空間/ 王俞棻 攝)

(2017.6.11 與文山社大、萬和里辦公處合辦《萬和水水》工作坊,帶著孩子認識萬和公園生態環境,也一起製作模型,想像未來開蓋後的可能性 / 林蔓娟 攝)

(2017.6.11 與文山社大、萬和里辦公處合辦《萬和水水》工作坊,帶著孩子認識萬和公園生態環境,也一起製作模型,想像未來開蓋後的可能性 / 林蔓娟 攝)

本團隊將各時期的水路圖套疊於現今的地圖上,實地踏查一番,持續盤點了近 20 處的水圳遺線的畸零空間,稱之「依山小綠洲」。發現許多髒亂後巷,有更多的排油煙、髒亂後巷,有更多的排油煙、髒汙廢水等課題亟需解決處理,但民眾仍難以想這這些避之唯恐不及的環境該如何改善,選了興福里、萬盛里、興安里小巷三處公有地較高的據點當示範性基地(分別為興福里景興路二段 23 巷 6 弄、萬盛里興隆路一段 83 巷旁空地、興安里仙岩路 6 巷),先導性的辦理 1:1 情境的參與式規劃行動,在這裡辦起晚宴活動,點起燈光、辦小短講、擺起餐桌、放起可給孩子嬉戲的水牆,讓居民以身體實際體驗,也擺著環境模型,讓居民從體驗當中,認識雨水系統與環境的關聯及重要性,開啟居民對於這些水路遺線的更多想像!

封面:《舒蘭河上的水路想像》翻轉後巷工作坊,藉由工作坊在水路遺線上讓孩子從水牆遊戲中認識水資源(攝影:劉俊佑)