文 | 全促會集資小組

臺北眾力方程式:國外社區集資平台運作機制與經驗(上)

臺灣群眾集資的崛起與發展

群眾集資是什麼?和其他網購平臺有什麼差異?這些問題在臺灣的群眾集資平臺於2011 年崛起後兩三年內,約莫仍是一般人在聽見「群眾集資」時大多會浮現的疑問。但時至今日,人們越來越熟悉使用數位工具、透過電子支付、電商交易等形式辦理一切事務,網路資訊傳遞的快速和對網路平臺的信任與熟悉增加,「群募」這個辭彙開始普及於網路使用族群中,無論出於支持專案內容、對集資商品的渴望等背後心理脈絡,上群募平臺贊助專案、成為專案支持者已是許多人的日常。

相較於網購平臺是人們透過網路媒介購買現有的產品、服務,群眾集資平臺提供了提案者夢想兌現與贊助者用行動傳達理念認同的潛在銜接,在產品/計畫行動進行初期即以集資平臺為界面,公開邀請認同該構想理念的大眾以實際金錢、人力、物力等方式支持提案者實踐計畫。不同議題取向群募計畫的成功,同樣也在某種程度上反映了這個社會世代所關注的議題而這樣新興的「購買」理念的方式,絲毫不遜色於既有的網路購物發展,就 2011 年起臺灣的群眾集資即已陸續發展出包括 flyingV、嘖嘖等十多家群募平臺,於 2015 年就曾使用過網路購物人數而言,就已達到平均每 50 人就有 1 人贊助過群募專案(註1)的成績,甚至光 2018 一年,臺灣群募平臺總集資金額就整整超過 7 億臺幣(不含獨立集資)!

有需求就會出現相應的供給市場,當群募逐漸成為一項蓬勃產業,人們不再滿足於單一化平臺,不同類型的創意與夢想是不是可以在不同平臺上集結呈現,平臺業者亦由此看見群募版圖的需求缺口,臺灣群募平臺開始朝吸引特定受眾的「分眾型平臺」發展,有flyingV、嘖嘖等刊登各式類型案件的綜合性平臺,專注在公益類別(如紅龜、臺灣一起夢想公益協會),支持內容創作的訂閱式集資平臺(如PressPlay、SOSreader),也有以「社區營造」為主題進行資金、人力、物力募集的信義房屋勾勾gogo平臺(目前已停止運作),甚至是由提案團隊獨立製作的獨立集資案件。同時,在傳統產品、設計等常見集資類別之外,也逐漸衍生出各式新興群募類別,如出版、地方創生、公共等,每年、平均每案所取得的集資金額亦不斷攀升,數千人贊助、集資金額數千萬的集資案更是不在少數。而群募平臺上不同類型群募計畫的成功數量與金額變化,也多少反映出了整個世代所關心的議題取向,像是以回收塑料做成的環保袋、環保隨行杯等案件屢屢突破千萬集資金額,即反映出了人們對於環保議題的重視與實踐行動。在這些群募類別發展變化之中,值得關注的是,提案內容具公益性,常以創意手法重新詮釋公共議題的公共類別集資案為 2017 年臺灣群募平臺成功案件類別中最多的一類,雖總集資金額在所有類別集資金額中並不突出,但可以顯見臺灣公共類別的集資案正以小而大量發生的趨勢發展(註2),似乎也象徵著熱心公益的臺灣人也開始運用群眾集資平臺「做公益」、支持好事在地方發生。

當社區營造遇上群眾集資

公共、在地、社會等類別集資案件的大量發生,彰顯了臺灣公民力量的覺醒,人們透過行動來證明對這片土地的關心、用小額贊助來表達對這片土地的認同與支持,而網路群眾集資,則是織合行動者與贊助者的潛在介面。

自 2013 年齊柏林《看見臺灣放映會集資案》的醞釀發酵、2014 年太陽花學運影像紀錄《太陽.不遠》在群募平臺上迅速達標,集資金額高達五百多萬,及同年度《反核遊行》、《反服貿紐時廣告》等多項公共議題群募案皆寫下了漂亮成績單開始,群眾集資與各項議題多元結合的可能性始被大眾所關注。

而社團法人社區大學全國促進會(以下簡稱全促會)自 2014 年關注到群眾集資這項工具的運用,無遠弗屆的網路資訊傳遞,透明且自由選擇的平臺近用度,能夠擴大傳統鄰里間社區及公共議題的推動效益,以群募文案、影片、回饋品等網路溝通工具設計,吸引跨地域的群眾認同、進而支持,也在無形中深化了網路社群與實體生活世界的相互連結。因此,全促會在社區大學的資源下,陸續嘗試發起三項小型社區集資案《從心發現不會星-喜樂陪伴行動》、《在地好豆就醬喝-本土豆漿前進校園》及《青年社區-社區友善復健空間》,透過實際陪伴社區面對集資平臺上的群眾,積累臺灣社區集資經驗的厚度,也做為未來相關機制可能的推動基礎;實戰之外,我們也開始進行一系列國外涉及社區集資的群眾募資平臺案例分析,希望由已發展出一套穩定運作模式的國外案例經驗,作為臺灣未來社區集資的發展養分。

(《在地好豆就醬喝-本土豆漿前進校園》社區集資案中,臺南新化周邊國小孩子們正聚精會神一起磨豆漿,讓動手作成為最直接的食農教育方式)

(《在地好豆就醬喝-本土豆漿前進校園》社區集資案中,臺南新化周邊國小孩子們正聚精會神一起磨豆漿,讓動手作成為最直接的食農教育方式)

社區X集資,國外集資平臺怎麼做?

國外的群眾募資發展早於臺灣,各式平臺的分眾分流亦有如遍地繁花,有採取借貸式集資,為農漁業一線工作者募集啟動基金的美國 Kiva 平臺;也有採取股權式集資,募集資金在歐陸將古堡、博物館等歷史文化遺跡共同購買、保存下來的法國達太安平臺。而以社區議題為主題的社區型集資平臺,當前在歐美發展最成熟的兩個網站為 IOBY 和Spacehive 則是採取贊助式集資模式,兩者分別在 2009 及 2012 年成立,雖然發展路徑有所不同,但核心價值都是希望以群眾集資的方式,來活化社區、培力民眾,以貼近生活的方式,重塑我們的城市與生活。

而與我們鄰近的日本,因鄉村人口外流、人口高齡化、少子化等社會情境類似,其在「地域振興」、「地方創生」方面的政策經驗及衍生出的地方集資平臺,在臺灣推動「歷史再造現場」、「地方創生」等大型國家公共政策的現在,也相當值得我們作為發展引入民間力機制的參考借鏡。

IOBY 支持社區跨越最難的一哩路

在美國,許多弱勢社區長期缺乏投資,但人們對於改變充滿渴望,IOBY 在這樣的需求下應運而生。IOBY(In Our Back Yard)的願景是,「從後院開始,一個接一個街廓,最後重塑整個國家的社區生活」,他們也真的從紐約開始,一步步推進美國逾260個的大小城鎮。IOBY 發現社區成功改變的關鍵,不在集資金額多寡,而在人的培力及豐富的協作關係。以下資訊可以反應出 IOBY 的特質:平臺專案成功率高達 87%,平均集資目標為 4,181 美金,平均每筆贊助金額為 35 美金,平臺上出錢又出力的贊助者高達 53%,團隊共 29 位工作者中,有 6 位長期駐地,與提案的社區領袖(IOBY Leader)共同工作。

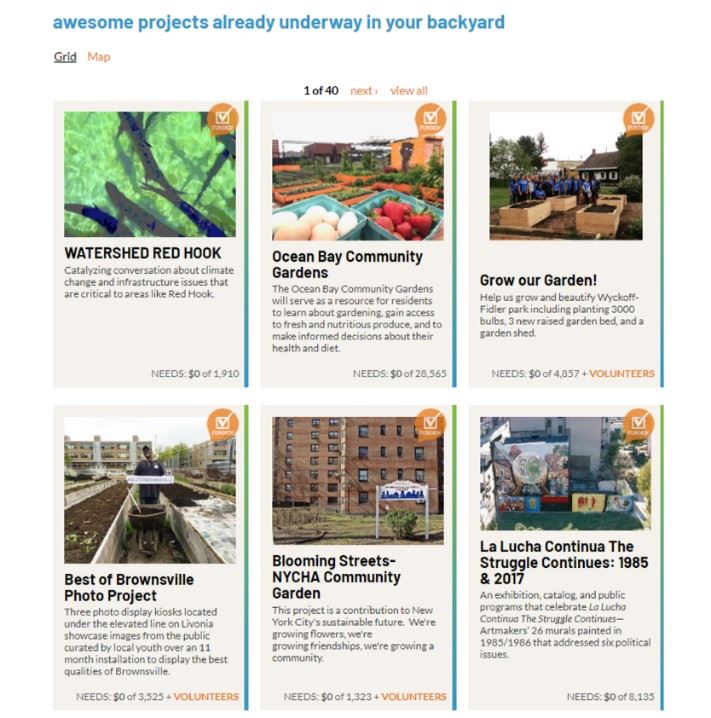

(IOBY 平臺不僅列出各社區集資專案需要的資金,也能同時作為社區團隊招募志工、讓民眾「出錢又出力」的管道)

(IOBY 平臺不僅列出各社區集資專案需要的資金,也能同時作為社區團隊招募志工、讓民眾「出錢又出力」的管道)

IOBY 最深切的期待是為那些面對龐雜問題卻無能為力的社區,帶進新的社區決策機制。利用小規模的社區型集資專案,讓居民有機會坐進決策圈中心,為社區帶來真實、快速且有效的改變,過程中也使社區逐步具備改變自身環境的能力與信心。在進入每個城市前,平臺都會先進行他們所謂的「phase zero」研究,他們進到社區,聆聽社區頭人的想法,以更理解社區的真正需求。IOBY 培力那些能為社區提出好主意的人,成為具有影響力,能規劃、集資、為地方帶來正面影響的公民領袖。

在一些長久以來被忽視、資源缺乏的地區,或在使用數位資源的能力上有落差的社區,平臺會派任駐地專員和社區進行面對面的交流,逐步建立雙方的信任關係。IOBY 不僅僅把自己視為一個提供社區資金和資源的角色,它更重要的任務在於扮演一位召集人,將社區裡不同的成員串聯起來,建立起強韌的網絡。

從凝聚社區、提案到執行的過程裡,IOBY 盡其所能的提供所有支持和協助:確保所有合作的群體都能順利接觸 IOBY 夥伴、提供容易上手的集資培訓給有需求的社區領袖、媒介專家和實務工作者、連結公部門和法律顧問等。特別的是,在 IOBY 的部落格上,幾乎每一個專案都獲得詳細報導。透過報導,贊助者可以瞭解集資結束後社區發生的改變,更深入理解專案之於社區的意義。

臺北眾力方程式

都市再生議題的推展與行動,十分仰賴公私協力的夥伴關係,為促進多元的合作網絡,並擴大民眾對議題的關注熱度,107年起「臺北眾力方程式」以「社區集資」培力社區組織,透過群眾募資工具的專案執行過程,打破傳統政府補助框架並引動社會資本投入,並同時深化社區數位工具及專案執行力。計畫鼓勵提案團隊向群眾倡議公共議題,擴大社區提案自主性與在地性。

延伸閱讀

社區集資 | 臺北眾力方程式-2020 發聲(發生)什麼事!

社區議題松,找尋意志相投的社區夥伴!—臺北眾力方程式 活動側記