文 | 殷寶寧

〈社會住宅〉「家」或「住宅」?從都市生活到住宅的文化想像與社會共識(一) / 殷寶寧

一、前言:缺乏社會溝通與公共想像的住宅政策

「社會住宅」(social housing)為當前臺灣公共政策的熱門話題之一。然而,這個概念本身與臺灣的居住與住宅經驗稍有距離。臺灣目前約有七成人口居住於都市地區,城市生活與居住之間高度連結無庸置疑,但這方面的討論相對較少。本文試圖從都市生活經驗的角度,擴展對這個議題在地的討論面向與深度。

「社會住宅」經住宅政策倡議團體,學者專家與社會運動集結累積多年的努力,包含專業者都市改革組織(OURS)、崔媽媽基金會、社會住宅聯盟及其推動的巢運等等,戲劇性地從 2014 年首都市長選戰成為選票競逐的政見焦點;接下來的 2016 總統大選也強力主打,成為六都重要的住宅政策方案。一如許多公共政策變成簡化的政治措詞一般,社會大眾與媒體往往聚焦於政策支票開了多久時間內完成多少戶數,何時可以完成,以驗證政策是否跳票等問題。也就是僅關注簡化的數量問題,卻高度忽略這個攸關整體都市景觀與居住環境空間品質的課題。這個忽略空間品質的發問,其實正暴露、也論證了臺灣社會,不論是公共政策思維,建築管理部門,以及廣大居住群體長期對居住品質的漠視、無奈與低度關注。社會溝通嚴重不足,是目前推動住宅政策關鍵困境之一。

(Techwood Homes was the first public housing project in the United States)

(Family in Techwood Homes apartment, late 1930s)

(Family in Techwood Homes apartment, late 1930s)

(Williamsburg Houses, 1937, Scholes Street to Maujer Street, Leonard Street to Bushwick Avenue)

(The best public housing project ever built in New York / 紐約市最早的社會住宅興建於 1937 年,四層樓的公寓建築伴隨著大量公共空間,1999 年重新整修過,目前仍持續使用中)

可以從兩個層面來觀察造成這個社會溝通的歷史困境。從較為久遠的臺灣國土空間規劃發展歷程來看,戰後快速的不均發展與城鄉落差,大量 1949 年後的社會移民透過有計劃的眷村或職務宿舍配住,以及無計劃地、放任式地違建聚集歷史債務。1960 年代以降城鄉移民大量移居臺灣北部都會區,形成人口集中,都會擴張趨勢。臺北一度曾經是世界人口密度最高的城市,造就出老松國小、秀朗國小等就讀學生超過萬人的第三世界城市「奇觀」。但山區漁村的人口老化,外移嚴重,及連帶的公共投資降低與環境疏於照料打理。這些大致是構成戰後臺灣社會大眾普遍面臨的居住真實圖像。我們汲汲於追求安居之所不可得,如何妄想品質?長期以來缺乏討論居住空間品質的認知能力與詞彙,這個社會可能從如何對話的關鍵字都難以對焦。

另一個造成社會對於住宅想像的困境,來自於臺灣既有住宅政策的思維模式。一般人較為熟知與公共政策相關的詞是「國民住宅」。秉持政府應滿足居住需求的概念主張,早期以興建國宅為主要的政策工具。但著眼於都市快速發展,大批土地取得困難,公部門興建速度與效率遠不敵民間腳步,後續維管困難,以及住宅興建品質多遭詬病等等問題,「興建國民住宅」政策逐步轉型為「補貼購屋利息」。這些政策明顯朝向滿足房屋自有率,強化臺灣高房屋自有率的發展趨勢。此舉形同將居住需求責任轉移到個人是否「努力」的人生態度與個人價值選擇,淡化了國家在公共資源分配的結構性角色。長期下來,廣大居住需求的基本人權被簡化為人生勝利組與魯蛇的重要區分。社會住宅則進一步被汙名化為社會邊緣群體的濟貧救濟管道,使得政府應介入住宅市場的分配正義問題更難以對話。 因此,當社會發展已經逐步打開了政府公共政策應介入住宅供需市場的論述空間之際,關切憲法保障基本人權也已建立論述正當性後,該如何在量化思考之外,透過政策方案達致一個對居住空間品質提升,以及經由住宅設計開發,推動都市環境的整體正向發展機會?

二、從住宅到都市的居住文化想像

缺乏對都市空間與文化生活的想像,是導致臺灣居住課題難以社會溝通的另一項重要因素。需要大量而密集的住宅建築與空間,正是都市化造成的結果。都市化、現代化與大量人口到都市尋找機會和就業這三者之間是完全正相關的。甚至,建築現代化運動某個程度可說是為了解決高度都市化帶來的新時代課題。

建築師柯比意(Le Corbusier)為現代主義建築運動的要角。他的多項主張,包括提出「住宅是居住的機器」、「光輝城市」等概念,均忠實地凸顯出現代主義建築發展的社會主義內涵本質——在十九世紀工業化與都市化的雙重社會變遷作用下,大量移往城市的新住民因住宅不足,惡劣的居住環境與公共衛生問題,造成許多悲慘的低階勞動階級故事,引發社會改革的聲浪,不僅社會慈善家關注,社會分化下的專業知識份子浮現,都市公共治理的必要等因素,共同催生了現代概念下的都市規劃實踐,也引發了建築與營造的革命。一個挾著新時代精神,科技與技術進步能夠大量、快速,平價地複製大規模的集合住宅,環繞著改善勞動階級居住條件的現代化住宅樣態誕生。

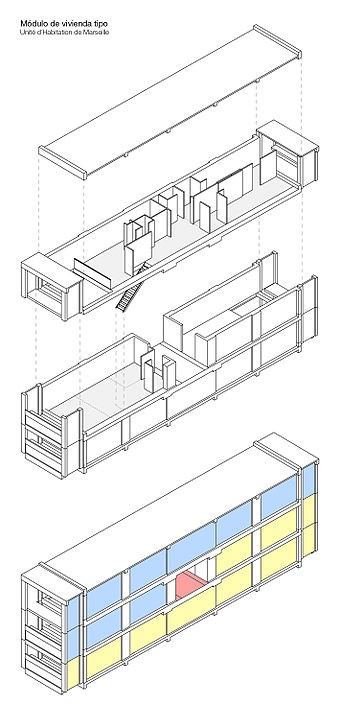

柯比意提出的「光輝城市」(La Ville radieuse, The Radiant City)就是著眼於現代城市需要大量居住空間所提出的都市觀點。運用現代技術讓建築朝向垂直高層化發展,城市雖然集居了高密度的住宅,但空中創造出來的樓地板面積,同樣可以滿足人們各樣的生活空間、設施服務與品質的需求。整齊的量體讓街道可以朝向大街廓的規劃。凸顯出壯盛的城市街景,呼應於奧斯曼式的大道端景(vista)的都市規劃。這些棋盤規劃的街道,將地面空間讓位給都市中快速移動的機動車輛。汽車寓含的速度、效率與現代化,和高聳的集合住宅建築量體,象徵了資本主義都市的進步景觀,以及現代生活和時代精神的雙贏局面。「光輝城市」計劃雖然未能真正實現,但「馬賽公寓」卻是柯比意思維具體呈現的社會住宅案例。這個案例的特徵,除了其粗獷的混凝土材料表現外,底層挑空,即使將地面讓給汽車,但屋頂花園則是還給人們和空間、陽光重新聯結的場域。整座公寓量體形同現代概念的社區型住宅,不僅有著區隔不同家戶空間需求的剖面,中間穿插整合著小型零售商業、托兒照顧設施與運動空間,滿足了這些主要以勞工階層為主的入住者日常生活需求。依託於都市生活,就業與家庭生活的住宅規劃,乃是依附於土地的農漁村生活時代所無法想像的新時代需求。

(馬賽公寓 L'unite d'habitation de Marseille 居住單元爆炸圖及其外觀照片)

(馬賽公寓 L'unite d'habitation de Marseille 居住單元爆炸圖及其外觀照片)