文 | 殷寶寧

〈社會住宅〉「家」或「住宅」?從都市生活到住宅的文化想像與社會共識(三)/ 殷寶寧

四、從建築設計觀點思考社會住宅設計

目前北臺灣人口密集的大都市喊出的社會住宅戶數,看似一個容易被用來檢核政策是否達標的量化指標。然而,這個量化指標背後意涵的規模經濟,其可能造成的社會衝擊似乎還沒有開始討論。舉例來說,由於土地取得不易,在需要的住宅數量,容積率與建蔽率等綜合考量下,這一批批的社會住宅量體必然會朝向高層化發展。因植入的數量龐大,如此一來,可以想見,我們眼前所熟悉的臺北市城市密度,建築物高度等都市意象,勢必會大幅改變。甚至可能逐漸構成柯比意所描繪的光輝城市景象。小尺度、舒適的、以人行徒步為尺度,臺北最值得驕傲的城市生活空間經驗,將會逐漸轉型為以車子快速移動為主要身體經驗的城市嗎?

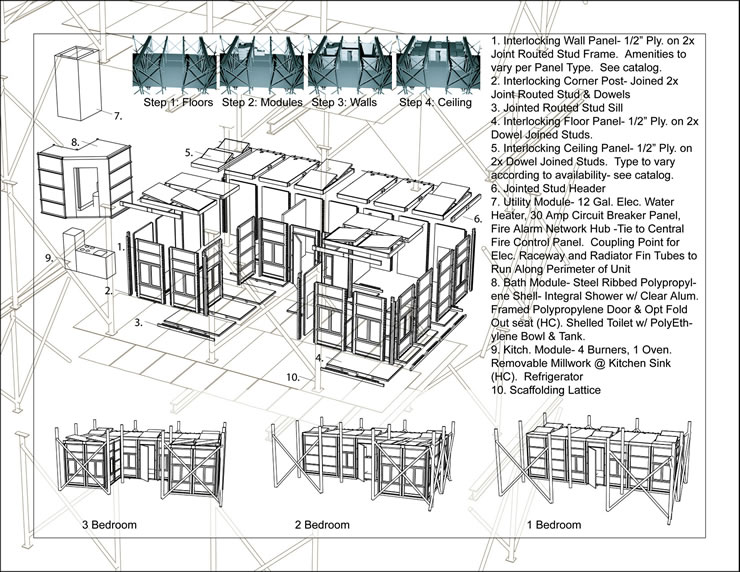

另一方面,正是由於這些住宅興建的數量龐大,可能成為一個擴大公共投資,創造內需市場,改造國內營建與設計產業的好時機。舉例來說,由於許多社會住宅戶數以小坪數、出租為主,坪效問題顯得更為重要。因此,如何在確保小坪數住宅內的設備,例如廚櫃與家具的設置,可以更為彈性多樣,易於收納與搬運,讓居住者更易於安排使用及調整。或者是著眼於可能有許多銀髮族入住,這些設施、設備與傢俱如何設計得更為友善,在這些大量的需求前提下,應能帶動工業設計創新研發的市場需求,提升社會住宅內部使用效率與品質,成為正向的產業循環。其他諸如環保節能或通風透氣的建材開發,太陽能光電板的運用等等,如同我們耳熟能詳的話語—「房地產是帶動產業的火車頭」,當政府帶頭鼓勵市場朝向住宅部品化的開發時,除了藉由增加戶數供給,平衡房地產市場的不合理房價外,政策引導住宅設計與建材使用,成為可以善用規模經濟模型的優勢。

市場經濟的靈活在於,利潤導向會帶動在地發展的質變。當這些住宅社區的戶數夠多,經濟規模夠大,自然會發展出在地性的社區經濟,以有效的商業機制,創造周邊良好的生活機能。這樣的發展趨勢從大學社區周邊的發展模式,或檢視大臺北地區幾個主要的大型國宅社區即可得知。換言之,當這些可以經由商業機制運作的住宅服務會自然運生,那麼,有哪些是必須藉由政府部門提供,而非以經濟效益來評估的服務呢?甚至,是否可以透過政府有意地安排植入,而調整或改變目前城市運作中,合理公共資源的配置形態?例如,托兒與老人日間照顧,可能是目前最需要的社會照顧服務項目。這些照顧服務機構與入住者同時植入,與正要形成的新住戶社區共同成長,形成在地性的照顧與服務網絡。甚至,在部分住宅社區,可以藉由社會企業的引入融合前述的照顧服務;或提供年輕創業者的育成空間,連帶地帶動周邊產業形態的活化等等。這些都是政府部門可以藉此重新思考都市整體資源,盤點與重新配置戰略的機會。將社會住宅的興建當作重新思考城市發展為未來的活棋。翻轉原本將社會住宅視為城市負面元素的空間意涵,改寫都市空間意義。

日本許多住宅改造的電視節目經常虜獲臺灣觀眾的心。這些空間改造故事之所以感人,來自於故事背後,有個專門服務於特定家戶使用者的建築設計者,聆聽使用者的需要,克服各種基地的限制,為他們設計出具個別風格的「家」,而不只是「蓋房子」。這些故事在臺灣難以發生,很大部份原因來自於前述種種政策想像與發展歷程,將臺灣社會的住宅建築市場完全拱手讓大型建設開發商主導。換言之,這個市場導向將住宅視為賺取最高利潤的房地產商品,而不是孕育一個個家庭感人故事,為不同使用者量身打造的空間場景。也因此,我們有著發達的室內設計業,民眾習慣於換屋或購屋必須要準備一筆裝璜費用,因為每購置一戶住宅,往往必須以新住戶的需求,重新改裝空間一番。

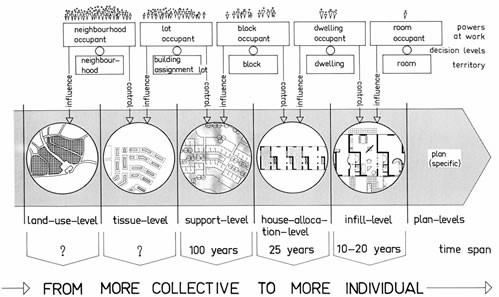

(John Habraken, The Idea of Open Building)

(建築物結構體「支架體」和住宅單元「填充體」分離,是開放建築的核心概念 / pixelhostel)

那麼,這些目前即將大興土木的建築設計案,是如何設想著未來使用者可能的空間劇本,也就是,建築師是擁有什麼樣的建築空間計劃書來進行規劃設計呢?這可能是從建築設計端來說,社會住宅最讓人擔心也抱持高度疑慮之處—政府住宅部門是以何種調查研究的實證資料,來想像與擘畫這些住宅未來的使用者圖像?針對未來未知使用者的面貌模糊,或許有兩種途徑可以調和這個困境。一個是依據現有社會住宅設定的服務對象進行調查,或增加對一般住宅使用者的經驗研究,以強化日後服務的空間品質設定;另一種方式則是強化設計方案的彈性多功能選擇。亦即,從強化建築空間的可變異性入手,以期可以適應日後每一組搬進來的租屋居民。在目前設定以六年為租約期的前提下,服務更為多樣的住戶需求。

例如在荷蘭早已開發行之有年的開放建築系統,或是日本曾經實驗過的 Next 21,甚至充滿了迷幻、夢想與實驗性格的 Archigram 所提出的許多構想,都是希望讓硬邦邦的建築,能有更多彈性,變異與調整的可能性。

(開放建築案例:日本 NEXT21)

(開放建築案例:日本 NEXT21)

待續...