當臺北遇上菜園 西雅圖都市園圃經驗 演講影片 - 侯志仁

西雅圖「都市農園」(urban farms)最早發生在三零年代的美國大蕭條時代,後續幾波消長也大多與危機事件有關,例如第二次世界大戰戰後、亦或是最近的石油危機。「Picardo Farm」是持續至今超過四十年「社區園圃」(community gardens)運動的開端,第一個由政府買下土地提供社區居民耕種的案例。 為鼓勵社區園圃運動而成立的「P-Patch Program」(註1),早期多半利用閒置荒地轉型園圃,例如高壓電塔下方或是高速公路周遭土地,直至九零年代才出現第一個公園中規劃出社區園圃的案例,現在社區園圃已納入「土地使用分區」成為法令保障的都市空間型態。 「P-Patch Program」是西雅圖市政府鄰里局之下的計畫,以社區園圃進行社區營造,讓居民透過種菜參與公共事務。特別的是政府的角色定位以積極輔導而非主導的方式進行;讓社區先凝聚共識自主提案,政府再跨部門地協助土地取得與資源補助(Neighborhood Matching Funds社區媒合補助),也因此讓計畫持續至今日已有超過90處的社區園圃。

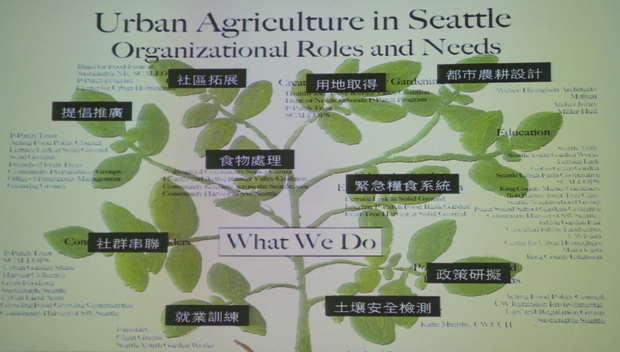

西雅圖都市園圃經驗給我們的啟示是:「我們需要建構一個網絡,這個網絡裡面有民間的角色、有政府各個局處的角色、也有專業團隊的角色,這些角色在某些時候是重疊的,而在某些時候又需要互相配合,所有事情沒有辦法光是仰賴政府就能完成,因為最後種菜的還是居民。如何促成有利都市農圃發展的環境,讓民間團體可以進場,政府又能跨局處整合,這個網絡是決定性的關鍵。」,侯志仁教授表示。 註1:P-Patch program是一個西雅圖市政府鄰里局之下的計畫,P是Picardo的縮寫,為紀念西雅圖第一座社區園圃所在地的主人Rainie Picardo。

影片來自由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處及財團法人梧桐環境整合基金會聯合主辦的「當臺北遇上菜園 西雅圖都市園圃經驗 講座」錄影剪輯而成

延伸閱讀 都市隱喻:「治療」或「養生」(上) 耕種城市 / 黃舒楣