文 |《廳.北投》

北投人:從老屋走入北投時光隧道(上)

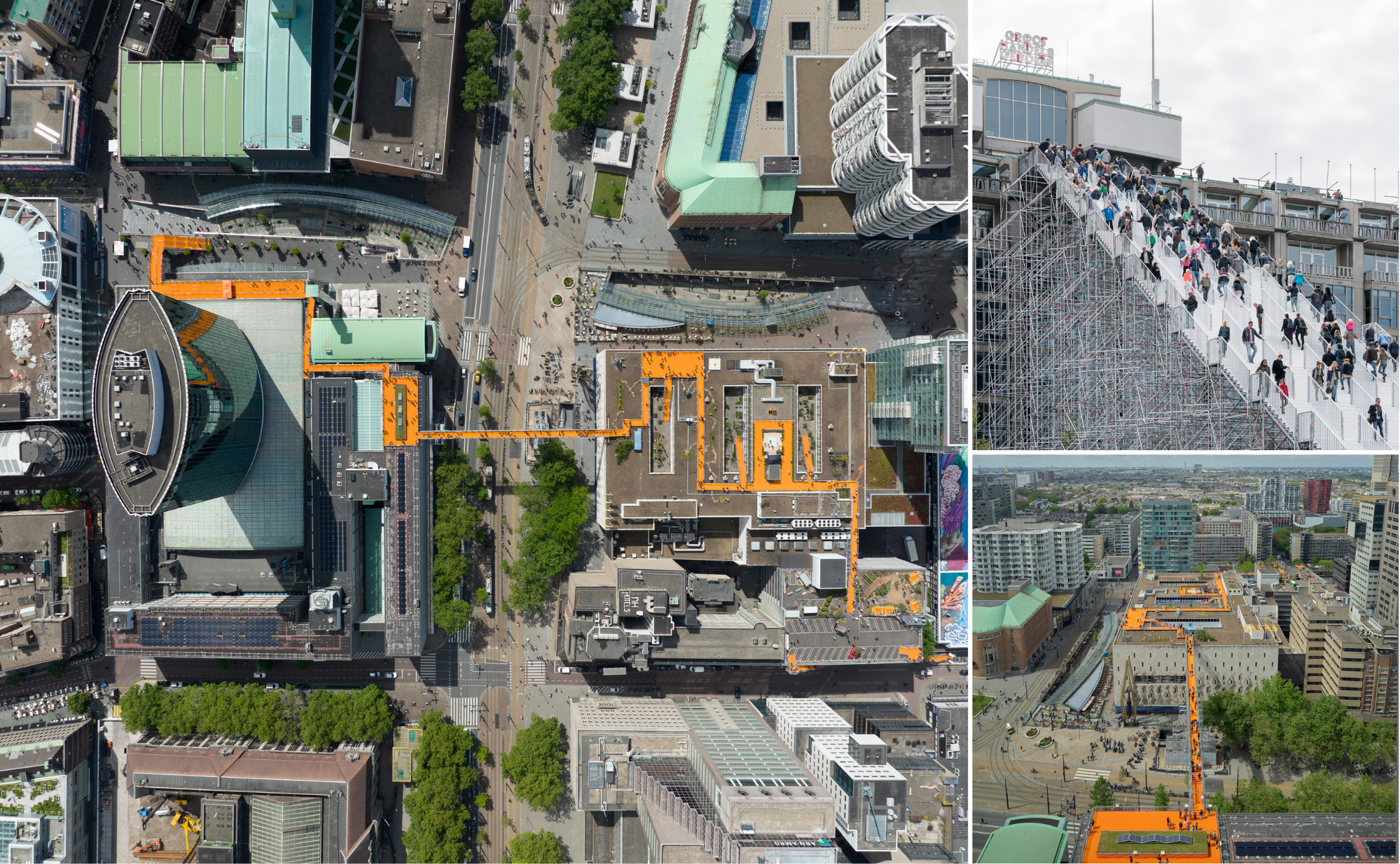

北投之心-X 計畫

與我們的斷、捨、離

2015 年,鑒於大家有感於長久以來北投發展停滯,柯文哲市長上任滿一年後即對全北投區提出「北投再生計畫」打造新願景;2018 年底,北市府因應北投再生計畫,再次丟出「北投之心-X 計畫」,針對舊北投地區的光明路與磺港溪所交會的圓形範圍,從都市更新、北投市場整修、交通改善、河岸景觀營造等項目,進行細部改善。

從都市發展的角度來看,北投區現居人口為 25 萬人左右,今年所發布的北投區都市計畫通盤檢討,預計未來要將北投區居住人口提升至 32 萬。然而另一方面,內政部針對臺灣高齡化、少子化的議題,也預告 2020 臺灣即將迎來人口負成長的交叉點,此即意味著在臺灣整體社會結構,地方政策需求上也會大幅調整及改變。因此國發會也跟著學習日本,提出我們的地方創生政策,從社區、鄉鎮紮根,希望在現下透過行動解決或減緩未來將碰到的問題。不過,在看向未來之前,或許應該先回過頭檢視一下,我們到底擁有甚麼。

常言道,人事已非,但景物依舊;人的壽命短暫,但我們所留下的有形物件卻有機會長存。而什麼樣的東西最能代表一個地方的故事呢?除了天然地景之外,剩下的經典代表就是街景了。俗話說「三十而立」,套用到現在的說法就是要有車、有房,可見在臺灣傳統漢人思維中,「不動產」一直是一個很重要的元素,也是人跟土地最難帶走的關聯,更是「家」的意象與回憶。本期北投人特刊將帶大家在北投最有歷史之一的舊北投間穿梭,透過小巷、老屋及老店,見證這處於夾縫中的時代。

北投300年淡北古道

豐年路、大同街、中正街與清江路

如果要在北投找到一條最有歷史的老街,莫過於清朝時期連通淡水到士林的官道—淡北古道。這條路不怎麼起眼,走過去也窄窄的,但是你卻可以在這裡找到舊北投最早漢人開墾的故事-土埆厝、三合院,以及可以說是精神象徵的古蹟周氏節孝坊,與宗教信仰慈后宮北投媽。

(位於豐年路的三級古蹟周氏節孝坊,是陳家在北投開墾,也是淡北古道歷史的最好證明)

(位於豐年路的三級古蹟周氏節孝坊,是陳家在北投開墾,也是淡北古道歷史的最好證明)

追溯到早期舊北投的發展,除了開採硫磺的原住民與郁永河之外,淡北古道早在18世紀初期已有來自福建同安縣馬巷廳侯亭鄉的陳家人來此開墾定居。因此,這裡可說是今日俗稱北投庄發展的原點。隨著人潮逐漸聚集,各地往來通商興盛,商業發展、教育中心,甚至是日本時代之後的鐵路都集中在此地,成為溫泉觀光產業興盛以前,北投的核心地帶。在其他地方建案都打著捷運第一排的口號時,舊北投的捷運第一排則是陳家的百年古厝。

隨著時代發展,這條路也肩負起不同的時代意義,從北投市場的轉移,淡水線北投站的入口,到日本時代的現代化,我們將透過【北投陳家大本營—陳氏宗祠】、【引領時尚風潮—幸福牌自行車】引領我們走過北投重要的三百年古道。

北投陳家大本營—陳氏宗祠

不知道你有沒有這樣的經驗:國小國中時期班上同姓的同學總是非常多,而這些同學常常互相都要以叔叔、阿姨互稱。前面所說照理是比較容易發生在偏鄉的事情,但因為北投地處臺北市的郊區,加上又是早期農耕開墾的重心,大家族的蹤跡現在都還非常明顯,可說是在都市中非常難得的事情。

北投的陳家主要分成兩大來源,一支是位於忠義行天宮的陳家,另一支,也是最主要落腳舊北投的,就是北投陳家。這兩家的祖厝都有一個共通點,就是走進去可以發現一個大大的廣場(忠義陳家祖厝已於淡水線捷運興建時遷移),這是俗稱的三合院,也是因應早期農業有曬稻的需求而生。現在土地已不耕作,且經過幾代的繼承家族土地也變的零碎化,廣場轉變成重要的集會場所,供陳家冬至時家族聚會祭祖,以及辦理活動、婚宴時的特殊場地。

來到北投陳氏宗祠外可見上面寫著「侯亭居」,另一面則寫著「綿隆號」,這個地方在地人俗稱中街仔,可以說是北投市場的前身—早期市集的聚集地;而不遠處從由唭哩岸石搭建的資源回收場旁的小路走進去,可以看見另一間土角厝的三合院,這是北投教育的發源地,俗稱「學仔內」。陳家在這裡不只因早期來到北投開墾而成為擁有眾多土地的大地主,更是重視教育的耕耘者。陳氏宗祠與學仔內皆是於1890年興建的重要房舍。這兩間建築各有不同的特色:陳氏宗祠是紅磚屋,且裝飾重於繪畫;學仔內則是土角厝外搭泥土牆,裝飾重於雕刻,其房屋上的鑲金斗拱更是一絕。清朝時期,學仔內為培養陳家後代,辦理私塾,特從福建聘請老師過來辦學,廳堂中央祀奉孔子像,學生每日上課皆須參拜完孔子方能至廂房讀書。日本時代推廣國民教育普及化,北投國小一時之間找不到校地,成立之初寄居於學仔內作為教室,除學生高達八成是陳家子嗣,亦由陳家出任第一任校長,可知此家族對後續地方發展的重要性。

可惜的是,這兩間房子雖然對北投來說非常有代表性,卻在前幾年的文資審議中只有陳氏宗祠取得歷史建築的認定;學仔內則因為家族已跟建商談妥,而無意願列入文化資產保存,或許這也是隨著社會發展的必經過程吧!總而言之,若想在都市中體驗傳統地方大家族的感覺,不妨在冬至的時候來走一趟,就可以有深刻體驗囉!

Info|陳氏宗祠

地址|臺北市北投區大同街 12 號

引領時尚風潮—北投大榮車行

位於中正街中段有棟看似不起眼的平房,但若是走近仔細一看,首先映入眼簾的是日本時代風靡臺灣的民生必需品腳踏車的大品牌-幸福牌自行車;再看得清楚一些,可以看到牆面用了北投專門生產而昂貴的溝面磚鋪成。這些線索在在告訴我們這間房子過去肯定來頭不小,原來,大榮車行除了是一間腳踏車行之外,他們家可是當初引進日本幸福牌自行車到臺灣的第一人呢!不過不只是生意,引進腳踏車之外,在後來更擔任鎮民代表,可見其家族的影響力之大。

早年的幸福牌就像現在的捷安特一樣是到處車行可見的品牌,彷彿只要掛上了招牌自己也會變成名店,華麗的 Logo 是幸福牌腳踏車的標誌,同時也象徵昂貴的奢侈品。由於當時臺灣並不具備自己生產腳踏車的技術,來自日本內地的海運商品自然價格也不便宜,真要比較的話,當時一臺腳踏車大概就等於兩個月的薪水吧!而這麼昂貴的物品,自然需要維修的地方,因此大榮車行這祖孫三人,爺爺引進腳踏車之後,爸爸就開了車行,不只賣車,更賣售後服務,根本堪比幸福牌在臺灣的直營代理商啊!隨著腳踏車的普及化,幸福牌已然變成臺灣的人共同記憶,直到 1967 年從日本輸入大量不需掛牌的 50cc 機車才逐漸沒落。

話雖如此,車行並沒有因為腳踏車沒落而關閉,在這亭仔腳下多的是老師傅熱心替大家服務的在地回憶,直到過世店面因無人繼承才正式關閉。不過現任當家的陳大哥說,他從小看著爸爸修車來修車去,後來自己也萌生興趣,家裡收藏了非常多過去腳踏車的重要文物,要不是現在房屋老舊狀況不佳,他最大的一個心願,就是希望在北投成立一個腳踏車博物館呢!因此即便很多人來詢問招牌是否出售,但無論如何,它是陳大哥心中永遠的非賣品,大概也是在這條街上訴說的幸福故事的重要見證吧!

Info|北投大榮車行 地址|臺北市北投區中正街 27 號

藏在巷弄裡的北投老屋

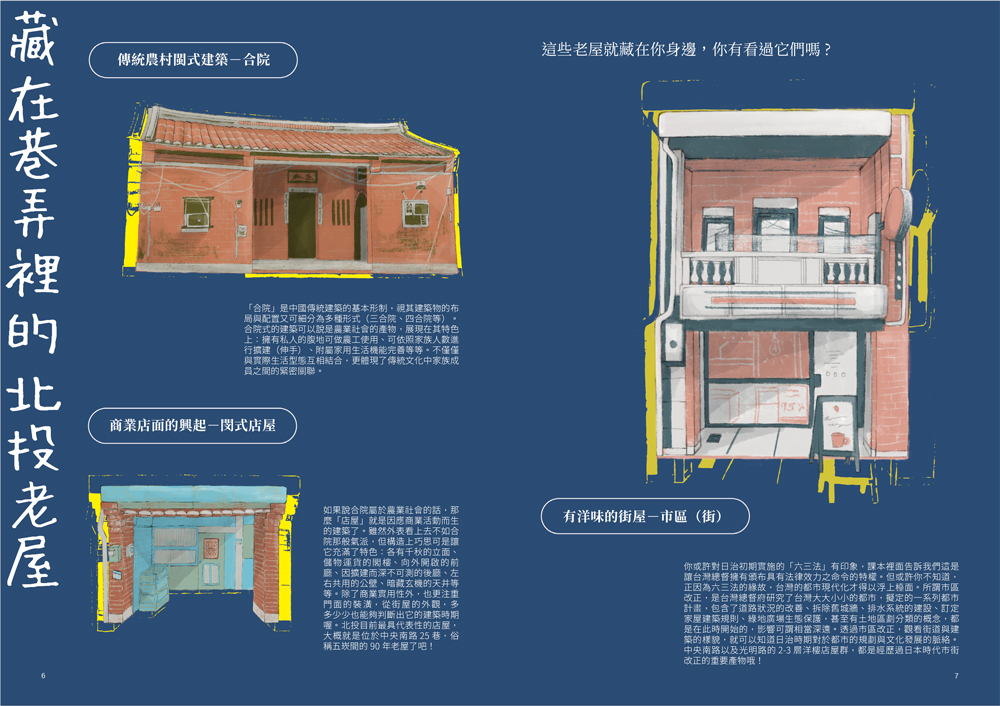

傳統農村閩式建築—合院

「合院」是中國傳統建築的基本形制,視其建築物的布局與配置又可細分為多種形式(三合院、四合院等)。合院式的建築可以說是農業社會的產物,展現在其特色上:擁有私人的腹地可做農工使用、可依照家族人數進行擴建(伸手)、附屬家用生活機能完善等等。不僅僅與實際生活型態互相結合,更體現了傳統文化中家族成員之間的緊密關聯。

商業店面的興起—閔式店屋

如果說合院屬於農業社會的話,那麼「店屋」就是因應商業活動而生的建築了。雖然外表看上去不如合院那般氣派,但構造上巧思可是讓它充滿了特色:各有千秋的立面、儲物運貨的閣樓、向外開啟的前廳、因擴建而深不可測的後廳、左右共用的公壁、暗藏玄機的天井等等。除了商業實用性外,也更注重門面的裝潢,從街屋的外觀,多多少少也能夠判斷出它的建築時期喔。北投目前最具代表性的店屋,大概就是位於中央南路 25巷,俗稱五崁間的 90 年老屋了吧!

有洋味的街屋—市區(街)

你或許對日治初期實施的「六三法」有印象,課本裡面告訴我們這是讓臺灣總督擁有頒布具有法律效力之命令的特權。但或許你不知道,正因為六三法的緣故,臺灣的都市現代化才得以浮上檯面。所謂市區改正,是臺灣總督府研究了臺灣大大小小的都市,擬定的一系列都市計畫,包含了道路狀況的改善、拆除舊城牆、排水系統的建設、訂定家屋建築規則、綠地廣場生態保護,甚至有土地區劃分類的概念,都是在此時開始的,影響可謂相當深遠。透過市區改正,觀看街道與建築的樣貌,就可以知道日治時期對於都市的規劃與文化發展的脈絡。中央南?