文/建走大叔 吳宜晏

【陽台的100種可能徵文】採訪「循循光之家」胡文謙:「陽台」是具備生活意識及物理意識的空間場所

胡文謙分享「循循光之家」拆除陽台鐵窗引入環境因素的經驗。

(Source: 雄本老屋規劃有限公司提供)

「陽台」是具備生活意識及物理意識的空間場所

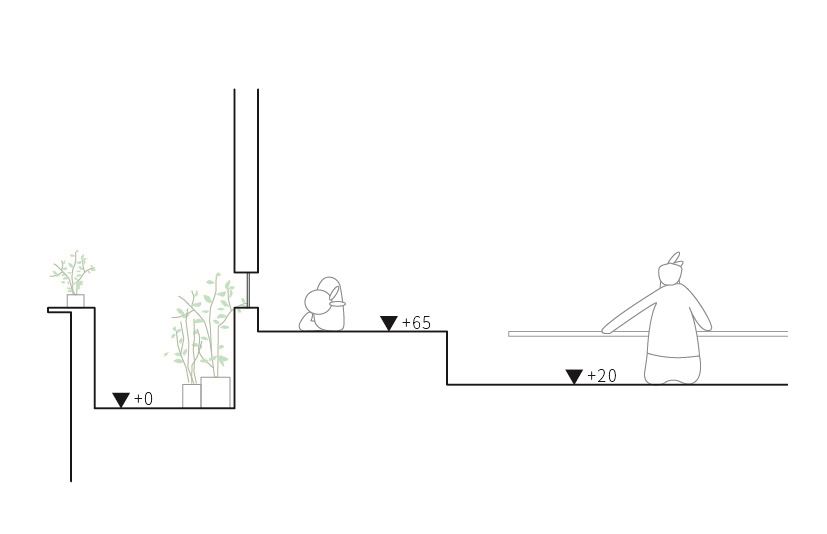

胡文謙認為「絮絮空間感知研究室」設計住宅的經驗,受到過往建築教育訓練的影響,相當重視將「風光水」等環境因素引入空間,然而進行老屋改造時,時常面對陽台被過往屋主外推使用,為了爭取一點點的擴張空間,反而失去與「風光水」環境產生關係的機會。對住宅來說,陽台是建築外在環境與室內空間的中介空間,從生活的角度來看,陽台是內部居所的一部分,從外部來看,陽台是室內外之間的中介場所,考量陽台可以讓光線投入室內並能調節室內氣溫,因此對「絮絮空間感知研究室」來說,陽台是具備生活意識及物理意識的空間場所。

正因如此,當「絮絮空間感知研究室」遇到老屋改造案件,原有陽台已被外推的狀況時,便會仔細地與使用者溝通,盡可能將前述概念傳達給業主,期望他們能重新思考陽台在生活上的角色以及將「風光水」環境導入住宅場域的意義,說服業主接受陽台提升生活感知的優點與可能性。

「絮絮空間感知研究室」胡文謙建築師提到,或許因為服務的客戶年紀較輕,大都落於 30 歲至 40 歲之間,對生活感知的需求與理解更為新穎,面對重新「打開陽台」的建議時接受度也更高,因而促成如本次投稿作品「循循光之家」的成果。

打開陽台後,室內主廊道得以引入陽光,並設置框景串連萬華常民生活與家族記憶。

(Source: 絮絮空間感知研究室提供)

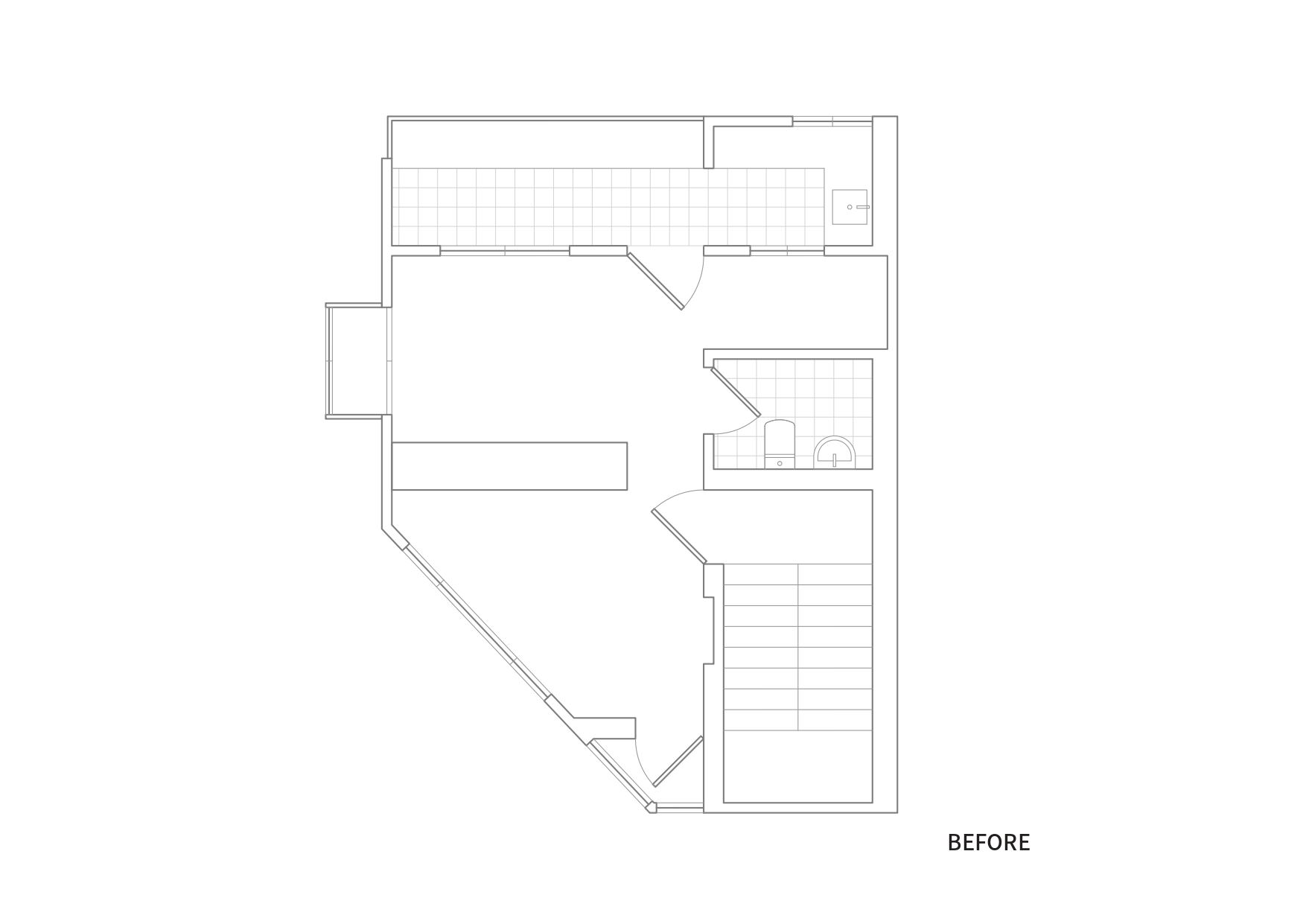

臺北典型步登公寓改建而成的「循循光之家」

「循循光之家」是萬華屋齡 46 年的連棟公寓邊間,為屋主阿公合資自建的住宅,亦是阿公位於臺北的起家厝,建成後擁有一樓及四樓,一樓作為木工廠使用,四樓則供全家居住使用。「循循光之家」室內空間約11坪大小,容納了屋主祖父母以及五個兄弟姊妹共7人,由於空間不足,甚至可以從違建痕跡判斷出不同時期生活空間擴張的過程。隨著時間流逝,兒孫輩已長大成人、各自成家,空間閒置後轉供出租使用。

基地位於臺北市萬華區的典型住宅區,鄰近建物大多為屋齡 40-50 年的四、五層老公寓,因高樓稀疏,擁有臺北市區內少數開闊的天際線景觀。巷弄內商業活動包括傳統雜貨店與老式西裝訂製店,還有一兩棟紅磚造老宅留存於巷弄內,街坊之間的關係十分親近,相較於萬華鬧區的住商混合狀態,屬於相對安靜的住宅區。

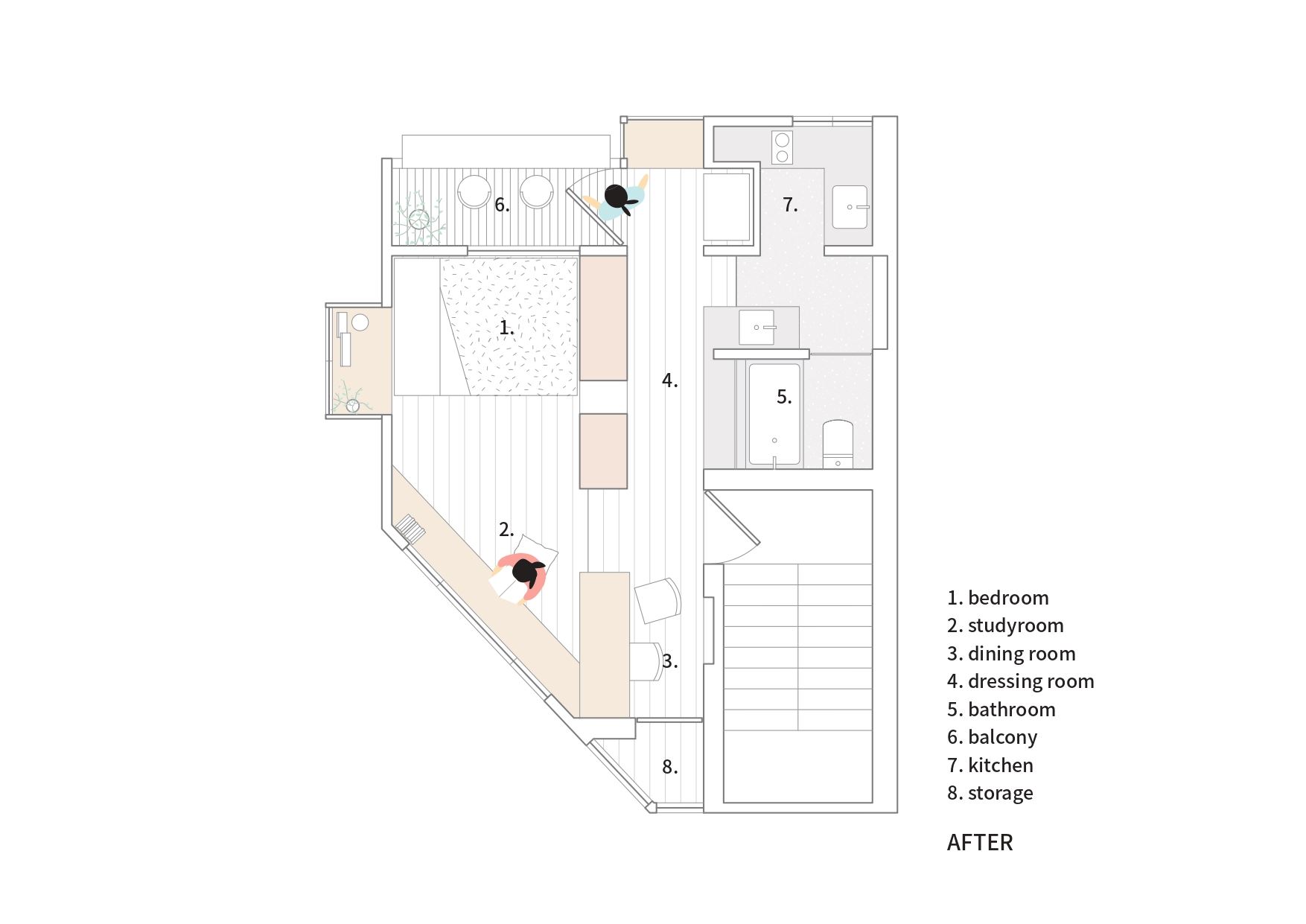

上圖為原始室內平面,下圖為「循循光之家」空間平面圖。

(Source: 絮絮空間感知研究室提供)

以刻意留設的「軸」及「框」,成為室內與室內互通有無的生活感知所在

「絮絮空間感知研究室」在設計「循循光之家」時,將一進門遇到的長廊作為貫穿住宅的中軸,中軸一端開窗,向外可以望見城市風景、天空與周邊住宅,與窗邊小小的擺飾相互呼應。

此外還拆除了舊時的鐵窗,打開陽台,不僅成為收納風景,可遠望思考的半戶外場所,同時也將自然光引入室內,創造明亮的室內氛圍。而主要廊道變為軸線之後,不僅能保持空間貫通的通透性,捨棄實牆區隔,改以一道雙面櫃劃分空間,還能將工作與生活區隔開來,在滿足生活機能的同時,譜寫出快慢不同的空間節奏。配合原始開窗,另設有一條軸線連通浴室,穿過櫃體間保留的開口,讓屋主在沐浴放鬆時,也能以視覺與窗外景色相接,感受光與風的自然流動。

室內軸線的設置,創造出住家空間的通透性。

(Source: 絮絮空間感知研究室提供)

走道盡頭的框景,框出了屬於萬華常民的生活畫面,是屋主所見,亦是過去阿嬤曾經望出的風景。從前阿嬤用來堆放棉被的外推鋁窗,設計後留下了空白,包裹溫暖的木頭材質,成為床頭回憶小物的擺設處。床側回應躺姿視野的寬扁開窗,探出陽台的綠意,則是另一種現代心靈安處富足的家的模樣。透過「循循光之家」的整建過程,「絮絮空間感知研究室」理解了過去屋主的生活,同時也希望打造出可安放回憶的愜意居所。

(下附原徵文投稿全文)

北市萬華/循循光之家

胡文謙

這是一處位於臺北市萬華區屋齡 46 年的連棟步登公寓邊間,和其他臺北的老公寓一樣,外牆盡其所能地掛滿了因為生活空間不足而向外擴張的構造物,成為了臺灣的共同街景風貌。內部被違建環繞陰暗不通風,邊間採光的優勢在這裡並不存在。

對我們而言,延續老屋生命最重要的事情便是打開違建,讓內部空間與外在關係重新連結。我們選擇拆除後陽台的鐵窗加建,打開原有的一方陽台,讓原本可以迎接風、光、水的地方重新回到自然懷抱。「設計工作一部份便是將日常生活,以特殊的視角詮釋」觀看陽台的方式,成為了打開陽台後的下一個課題。想像著在床上迎接晨曦卻仍不想起身,凝視著窗外的景象,外面的綠葉和各種形狀的雲朵成了早晨思緒的徜徉對象這是最平凡而美好的日常小事。我們將床鋪配置於陽台邊,讓身體姿態決定陽台的開口型式,設計一個扁長型窗戶,使視線不被開口的幅寬侷限,最大程度接納窗外的綠意與內部的生活連結。同時這樣的開口也可減少面南陽台,全時的陽光照射,引入恰當日光進入空間,保持空間明亮卻不致過熱。對我來說,陽台不只是一處空間,更像是一處心靈的棲息地。陽台上的一盆綠植、一張舒適的躺椅,都是對生活平和和寧靜的期許。