文 / Clio Yung

【精選書摘分享】規劃——讓空間與物品成為理想生活的助力

日常行為與空間連結

目標需要與行為連結。同理,行為需要與空間連結才能事半功倍。在處理物品之前,我們應該思考如何利用空間,為它們定義功能,從而配置所需物品,才能便利日常行為。

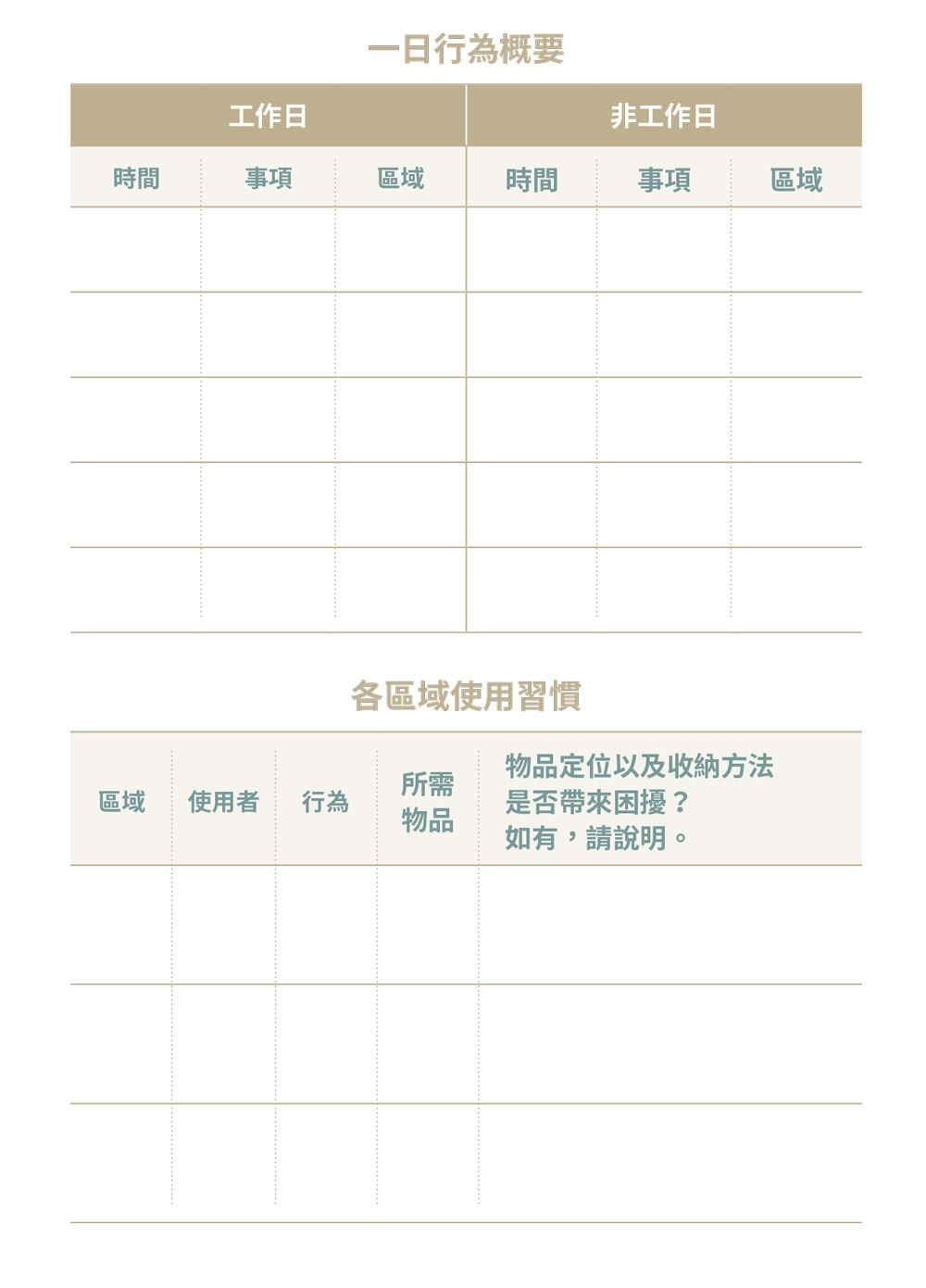

我們可以大概記錄自己工作日與非工作日時在家中的行為,這些行為又會在那個區域進行。區域的意思不單是房間,更可以是一個更細小的特定區域,例如書桌和床邊等。描述得越仔細,你會越了解自己的生活軌跡。

規劃空間的要訣-讓空間成為你的助力

在記錄行為和充分了解生活軌跡之後,我們就可以分析現在的空間規劃是否符合以下空間規劃原則。如果規劃不當,就會導致行為動線不順,為生活帶來不便。

規劃空間要訣 1:同一系列的行為的動線越短越好

日常生活中,有很多的行為是一氣呵成的,這些系列行為的動線要盡量縮短,減少進行一個活動時來來回回,造成生活的不便。除了洗衣到乾衣或晾衣;洗菜、備料到煮菜等家事,你在「一日行為概要」的表格中可能也記錄了你特有的行為模式與順序。

例如說,有些人的晚間習慣(Nighttime Routine)包括敷面膜、播放音樂、看書到拿掉面膜。如果在清楚了解自己的行為後再重新配置所需物品(面膜、音樂播放器和正在看的書)在相鄰的位置,甚至在同一位置,就會大大減少所需的時間和力氣了。

調動行為動線除了可以便利已有的日常行為,還可以幫助我們建立新的行為,邁向生活目標。

在《原子習慣》中,作者提到要培養好習慣或戒掉壞習慣的話,其中一個技巧是重新設計環境(Redesign the Environment)。若是想培養好習慣,就把現有行為與希望建立的習慣行為盡量做到無縫接軌。例如在飲水機旁放置水果,讓每次倒水成為吃水果的提醒。相反地,想要戒菸的話,可以把打火機跟菸放在客廳的兩個相反的角落,利用拉長行為動線來抑制點菸這個行為。

規劃空間要訣 2:互相排斥的行為需要區隔作業空間

另外,如果家中各人的日常行為互相抵觸,而你不希望這些行為有交集的話,就要區隔空間來應對。以下面的一個家庭作為例子。這個家庭的生活目標是讓兩名兒子保持學業成績的水準以及讓一家人可以享受共同遊戲的時光。

他們生活行為包括:

● 平日 08:30 ~ 15:30 哥哥和弟弟需要在家中上線上課程和做作業

● 平日 09:00 ~ 18:00 爸爸在家工作

● 媽媽大多數時間在家,晚上7點煮好晚飯

● 兄弟兩人有很多棋類遊戲及模型

● 兄弟兩人在課餘時間一起玩遊戲

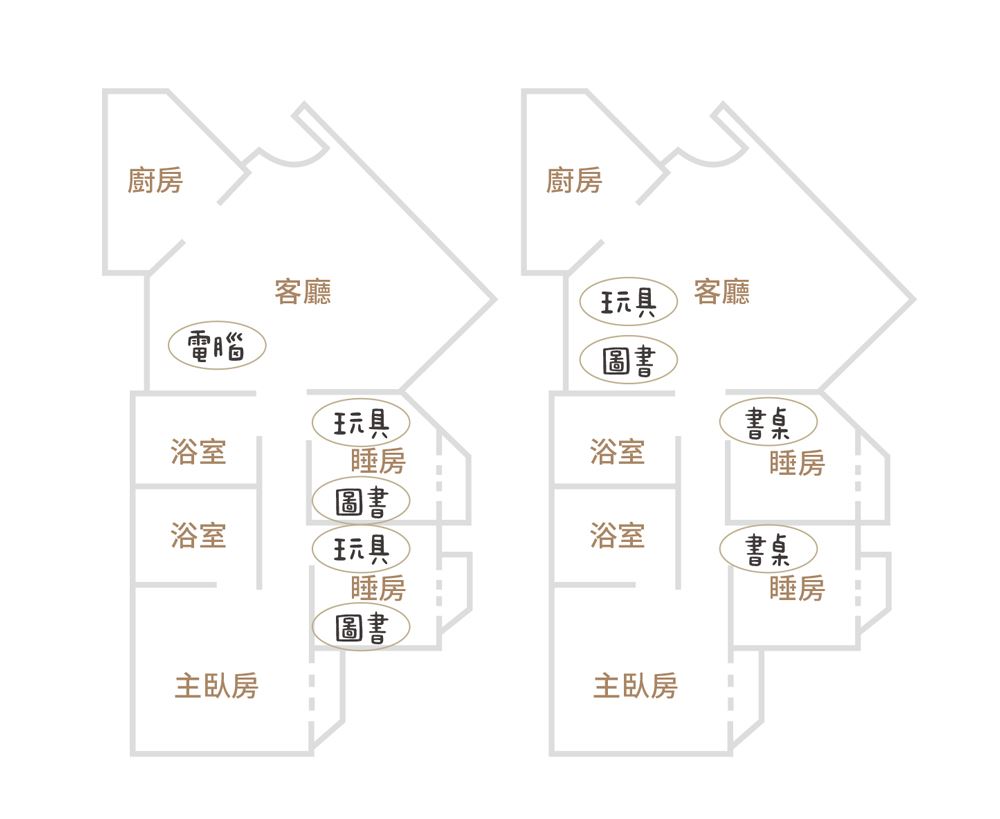

● 媽媽會在假日跟兄弟閱讀課外圖書

家中所有圖書、玩具跟模型都放在兄弟各自房間,以致兩個睡房的書桌空間所剩無幾,而兩兄弟則在客廳各自用電腦遠距學習。由於客廳是公共空間,時常有人往來,加上兩兄弟的課堂同時進行,所以時有互相干擾的情況。由於學習需要專注力,學習跟遊戲的行為抵觸。所以,此時他們要解決的問題是,如何規劃出讓兄弟上課時專心上課、遊戲時遊戲的居家空間。

由於遊戲和閱讀是共同活動,所以在客廳規劃出玩具跟圖書角落,放置相關物品,從而騰出空間讓兄弟在睡房的書桌上課。

根據生活目標而重新分配兄弟的學習、閲讀和遊戲等行為的區域,並放置所需家具及物品。家庭的生活品質得到提升。媽媽再也不用擔心在客廳打擾到兄弟上課,也可以利用客廳這個公共空間,進行親子活動,增進感情。

規劃空間要訣 3:使用中的物品與備品儲存區域的距離越短越好

如果使用中的物品與備品相隔甚遠,亦會使動線過長,造成生活不便。

話說我家的浴室沒有任何收納櫃,只有以洗手台平面作收納用途。於是,我們的衛生紙都放在客廳。每次更換衛生紙都要從客廳取一卷帶入浴室。可能是習慣使然,家人都沒有注意這其中的不便。但我想到的是,其實浴室門口旁就有一個收納架,我把架上的文具清空後,可以放上十幾卷衛生紙。只是一個小小的重新配置物品的動作,從此換衛生紙的動線和時間大大縮短。

只要充分了解自己的生活目標和行為軌跡,繼而規劃合適的空間與行為動線,家就會成為你邁向理想生活的助力。

*以上內容摘錄自《精粹生活的理物哲學:簡單不勉強、小坪數也適用,設計理想生活的整理收納思維!》,Clio Yung 著,台灣東販出版。

【延伸閱讀】