文 / 高郁惠

臺北市居民的「何去」與「何從」:居住遷移的人口變化與樣貌

近幾年來,臺北市的人口數量出現銳減的趨勢,而造成此一現象的主要原因為大量人口的遷出,其數量已大幅超越了移入的人口數,有人將此稱之現象,比喻為前所為未見的「脫北潮」,這個現象呈現出都市人口動態的過程,以及城市之間互為影響對整體人口移動產生的結果。

人口的變化(尤其是移出與移入的改變)是一個動態且不斷改變的過程,每天都有不同的人因各種原因移居他處,即便移居是個人決定後的結果,然而,整體社會人口動態的改變以及呈現出的趨勢,可能反應出居住地環境性的因素,對生活於此的居民產生了實質性的影響。

基於此,我們該如何理解都市人口的動態變化?臺北市近幾年居住遷移的變化為何?這些居住遷移數量上的改變,其背後,可能呈現出什麼問題?

馬來西亞歌手黃明志一曲《漂向北方》唱出因經濟等條件吸引人們到大都市生活的心聲。

大量人口的移出與移入,構成城市人口的特色

每年大量人口的移出與移入,一直以來都是大都市的人口特色。一般而言,大都市的人口數量除了受到重大的災害影響或經濟環境波動之外,就長期的趨勢來說,人口數量皆呈現出成長的趨勢。除了出生人數減去死亡人數的人口自然增加之外,人口移入減去人口移出的社會性增加是都市人口持續成長的另一個來源。以目前都市人口數量位居世界第一的東京為例,2020年移出與移入的人數介於41-42萬之間,東京都內搬遷人數更高達46萬人。每年大量移出與移入的人口增減也表現在臺北市,在2017-2021年間,每年移出與移入的人口數約在10-18萬人之間,在數量上僅次於新北市。

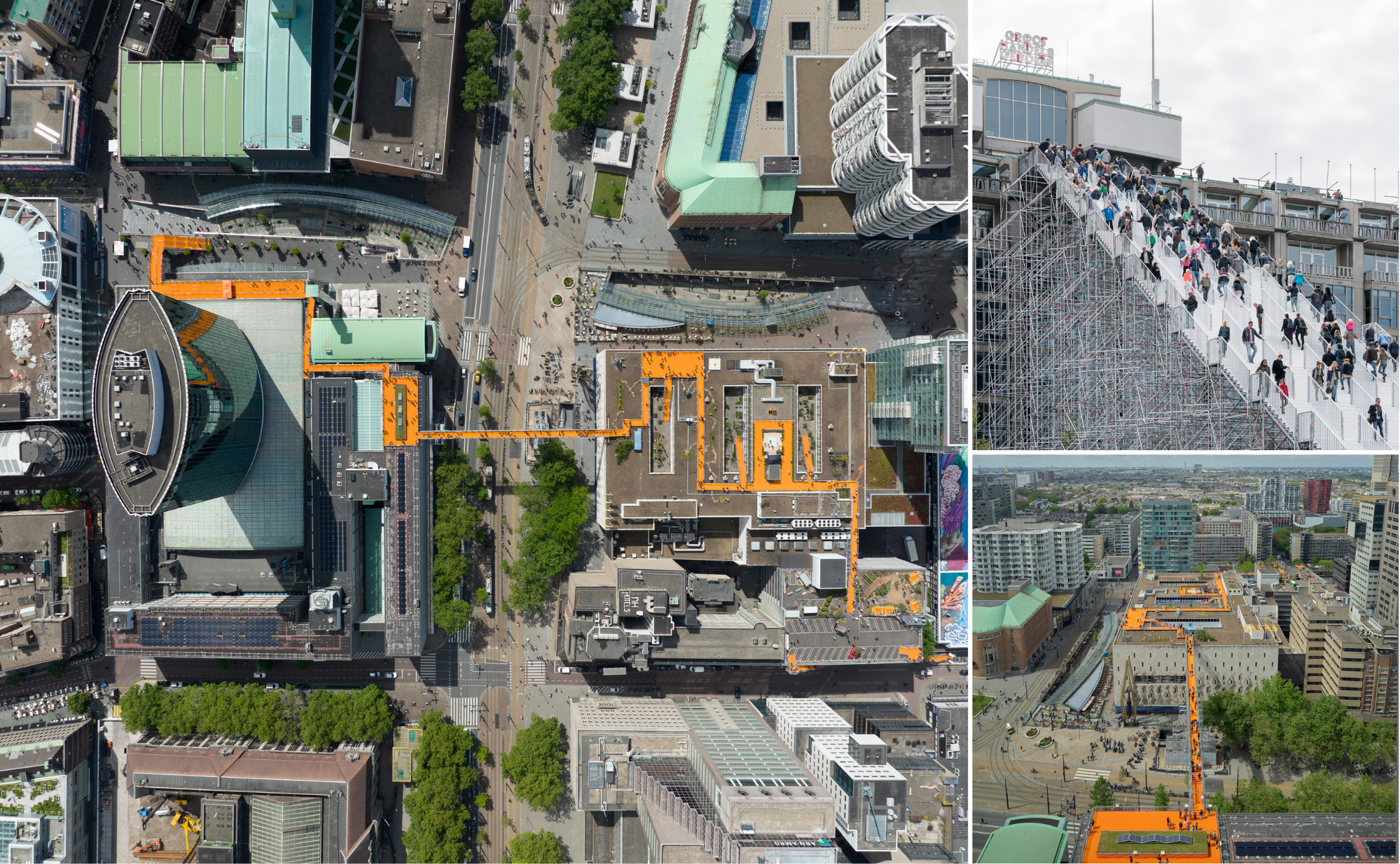

臺北市街道景色(source:高郁惠拍攝)

臺北市人口遷移的變化

然而,相較於東京或其他國際性的大都會區,近年來,臺北市人口的社會性成長呈現大幅減少的趨向。回顧過去數十年來,雙北地區一直是整個臺灣人口匯集的所在,根據臺灣人口普查資料顯示,1970年代中期,在臺灣經濟起飛的背景下,雙北地區吸引了許多來自中部與南部為了尋求更多工作機會的民眾,大量人口湧入雙北地區的現象更持續長達超過20年之久,是過去臺灣社會人口移動的趨勢與特色。1990年代後,雖仍有不少外來縣市人口的移入,但相對於過去,已出現緩降的趨勢(葉高華,2018)。然而,值得注意的是,近幾年臺北市淨遷移數量已呈現負成長。根據近幾年(2017-2021年)的資料顯示,臺北市每年移出的人口數已超過移入的人口數,且移出人口的數量呈現逐年增加的趨勢,這也意謂著臺灣國內人口移動的方向已經不同於過往。

2017至2021年臺灣行政區人口淨遷移數量(source:內政部統計月報)

都市人口的變化,反應出城市運作的樣貌

任何一個城市,都是由生活於此的居民所構成,隨著時間的改變,舊有住民離開、伴隨著新居民加入,為這城市注入源源不絕的人力與活力。相反地,有些城市每年有著大量外移的人口、移入人口卻寥寥無幾,這個現象預示了這個城市可能在不久的將來即將迎來沒落與凋零的危機。城市人口數量的增減反映出影響這個城市運作的諸多因素(例如:社會、政治或經濟層面等),對生活於此居民產生的影響。因此,掌握都市人口的變化與增減,對政府單位來說,是理解都市運作最基本的一環,透過預測未來城市的發展、及時地採取相應的對策解決可能產生的問題。

早期居住遷移的研究

由於有關居住遷移的研究,十分仰賴戶政資料或調查數據,因此在早期,居住遷移數據尚未建立時,相關的討論僅是零星的陳述。一直到1885年,英國的人口學家雷文斯坦(Ernst Georg Ravenstein)以英國人口普查資料為基礎,分析當時人口的移動方向與遷移者的特徵,提出「遷移法則」,才將居住遷移的特徵做了全面性的描述。然而,有趣的是,儘管他所描述的背景是17世紀,城市新興發展促發的大量人口遷移,但時至今日,這些法則所描述的特徵,仍然表現在當代都市人口移動的特色中(例如:短距離的居住遷移為主、經濟因素為居住遷移的考量、目的地的考量受地緣因素的影響等)。

臺灣居住遷移的測量

臺灣居住遷移的計算,主要以第三級行政區(鄉、鎮、縣轄市、直轄市山地原住民區、區)為單位,在這個劃分的基礎下,可區分為「同個縣相同行政區內的移動」(例如:同在臺北市中山區,但住所變更)、「同個縣內的跨區移動」(例如:住所從臺北市中山區,變更為大安區)與「跨縣市的移動」。其中,由於前兩者並未對縣市人口數量帶來實際上的改變,因此一般所說的人口外移,主要是指「跨縣市的移動」,對縣市人口銳減產生的影響。然而,全面地了解臺北市居住人口的改變與遷移的特徵,仍然有助於理解這個城市未來人口數量可能的變化。

雙北地區通勤族(source:高郁惠拍攝)

臺北市居住遷移以「縣市內移動」與「新北市」為主

觀察2022年臺北市居住人口的遷移方向,在境內遷移中,數量最多的是「往本縣市他鄉鎮市區」(12萬人,占19.16%),即約兩成的居民只是跨區搬遷至臺北市其他行政區(例如:大安區搬到中山區)。此外,有更多數的居民屬於同個行政區變更住所(約15萬)。儘管這兩類型的遷移並未計算於移出的人口數量,但與多數城市的一樣,短距離的居住地轉換(包括:同縣市跨行政區與非跨區)為臺北市居住遷移的主要特徵之一。此外,居住遷移的選擇,通常受到兩地距離遠近的影響,也與兩地城市發展的類型與規模有關,例如:移往外縣市者,主要以六都為主(整體占28.26%),其中又以鄰近的新北市比例最高(21.25%)。在移入的人口方面,其數量與來源皆與移出相似,外縣市人口的移入,主要來自臺北市以外的六都(合計占37.34%),其中,又以新北市的比例最高。

2022年臺北市主要人口移出地區(source:內政部統計月報)

臺北市民移居海外的人數,占移出人口的四成

值得注意的是,有相當多的臺北市居民移往他國,約占整體移出人口的四成(41.45%)。由於移往他國的比例之高,這也意味著臺北市的居民在居住遷移的考量上,具有相當程度的選擇性。若從經濟學的觀點來看居住遷移,居住地轉換的考量,無論在過程或結果上,對遷移者而言,都涉及了成本與報酬的考量(Todaro 1969; Harris and Todaro 1970)。遷移的物質成本,包含交通、移入目的地後居住的安排、安頓前的各種支出等,這些成本又與兩地之間的距離成正比,因此遷移至國外的成本必然遠高於境內遷移。另一方面,遷移後的報酬可能包含較高薪資條件、生活品質提升、目的地所提供的環境資源等。儘管在臺灣人口遷移的統計數據上,並無法呈現出移居海外者的年齡、目的地、動機與移居後的回饋為何。但在本質上,由於跨國遷移的成本較高,移居者必然是在經過各方利弊權衡下所做的決定,因此移居後所得到的報酬應是更大的。

2022年臺北市主要人口移入地區(source:內政部統計月報)

大安區、中山區與士林區,人口外移現象最明顯

人口的外移在各行政區之間,也呈現出明顯的差異。其中,遷出大安區、中山區與士林區的人口數量最多,以2021年為例,這三個行政區約減少了八千至一萬多人。這樣的現象是好還是壞呢?事實上,適當的人口密度是觀察一個城市中的居民能否得到良好居住環境、衛生與經濟條件的指標。過去的研究指出,多數人偏好的地點為,人口密度適中、能提供足夠的生活資源、舒適與便利公共設施的地方(Bures, 1997;Stockdale, 2006)。此外,在人口密度適中的社區,個人有較多的機會與鄰里中的他人互動,持續性且正向的互動能帶來較為和諧的鄰里關係,有助於生活品質的提升。以人口數量來看,大安區的人口數位居臺北市各行政區之首(2021年底資料,為29萬1,410人),士林區與中山區的人口數也都高於臺北市人口的平均數(21萬336人)。因此,就中短期來看,人口數量的減少,可能有助於緩和臺北市人口過於稠密的現象。

2017-2020年臺北市內各行政區人口淨遷移數量(source:臺北市民政局)

持續性的人口外移隱含了環境因素所帶來的壓力

然而,長期持續且大量的人口移出,可能意味著某些區域性的因素(例如:房價、生活成本、環境資源等)對於生活於此的居民帶來了不小的壓力,促使他們遷移至他處。過去有許多關於人口遷移的解釋觀點,其中又以「推拉理論」(Lee, 1966)最為大眾所熟知,這個理論主要用來解釋影響兩地之間人口移動的環境性因素,尤其是那些促使人口移出的「推力」以及吸引人口移入的「拉力」,例如:人口成長、人口密度、土地、經濟機會、政治自由與壓迫、勞動力的需求等。這些環境素對每個人的影響程度是不同的,取決於個人(個人能力、生命週期、對環境的認知、訊息的掌握等)與環境資源之間的關係,例如:臺北市具有的多元就業市場,是吸引求職者前往並定居的拉力,然而過於密集且擁擠的居住環境,可能使那些非處於就業階段的退休人士搬離至其他地區。

人與居住地互為影響的關係

人與居住地是一個動態且互為影響的關係,居住地的物質性與社會性因素,持續地影響個人心理健康。好的居住環境能夠緩衝個人生活上所遭遇的壓力,而較差或不利的居住條件則會進一步在個人心理上施加壓力(Mair et al., 2010)。因此,持續且多數的人口外移,可能代表著這些環境性的因素已經對多數人產生了居住上的壓力,這是一個必須謹慎面對的現象。

臺北市街景(source:高郁惠拍攝)

參考資料

葉高華,2018,〈別再漂了,來談真正的人口遷移〉。巷仔口社會學。

Bures, Regina M. 1997. “Migration and the Life Course: Is There a Retirement Transition?.” International Journal of Population Geography 3(2):109-119.

Harris, John R. and Michael P. Todaro .1970. “Migration, Unemployment and Development: A Two-sector Analysis.” American Economic Review 60(1):126-142.

Lee, Everett S. 1966. “A Theory of Migration.” Demography 3(1):47-57.

Mair, C., Roux, A. V. D., Osypuk, T. L., Rapp, S. R., Seeman, T., and Watson, K. E. 2010. “Is Neighborhood Racial/Ethnic Composition Associated with Depressive Symptoms? The Multi-ethnic Study of Atherosclerosis.” Social Science and Medicine 71(3): 541-550.

Ravenstein, Ernest G. 1885. “The Laws of Migration.” Journal of the Statistical Society of London 48(2):167-235.

Todaro, Michael P. 1969. “A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries.” The American Economic Review 59(1):138-148.

Stockdale, Aileen. 2006. “Migration: Pre-requisite for Rural Economic Regeneration?.” Journal of Rural Studies 22(3): 354-366.

首圖來源:Unsplash。