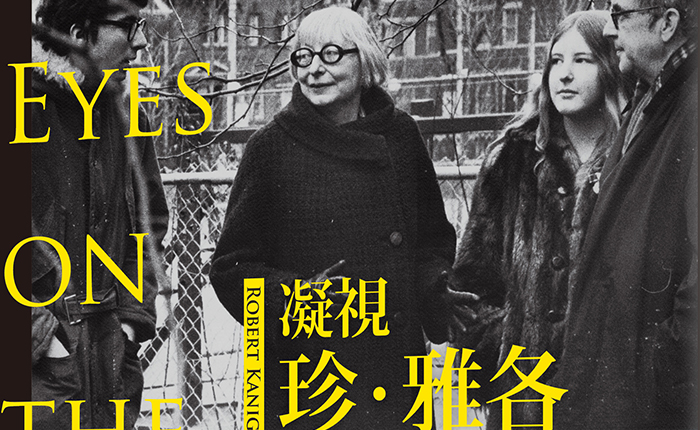

羅伯特?卡尼格爾

凝視珍.雅各:城市的傾聽者、堅毅的改革力量

1961 年 2 月,珍在交出《誕生與衰亡》原稿一個月後,從報紙上得知西村的一部分已經被指定為都市更新區。《紐約時報》指明,西村的貧民窟正在拆除中,而且當地正在蓋新住宅。珍後來說:「我立刻就明白那代表了什麼,那表示我們會被迫遷出。」指定都更的十四個街廓從哈德遜街延伸到哈德遜河,涵蓋了她所在的街廓,也包括她自己的房子。她原本預期在書出版之前幾個月愜意、平靜的暫歇戛然中止了。

這項計畫波及的範圍遠遠超過幾條窄縮的人行道;然而,在事情才剛剛爆發之際,這項計畫的資金似乎只有三十萬美金。根據市政府的住宅再開發委員會—它的前身是羅伯特.摩西斯的貧民窟清除委員會,這就是將挹注到西村都市更新的一項規劃研究的金額;即使回到 1961 年來看,那也不是什麼天文數字,但對珍來說,這一小筆錢只是把她的鄰里拆除,使它變得毫無特色或者讓人無法負擔,或者同時變成這兩者的第一步而已。評議委員會已經正式向聯邦政府申請的這一筆「規劃基金預支金」,將啟動珍先前已經看過一再重演的事件;它警告人們,作惡多端的都市更新正在大興旗鼓,而在一片不安氣氛的籠罩之下,生意人撤掉投資、地主停止維護地產、居民紛紛遷離。結果呢?整個鄰里以猶如溜滑梯之勢加速衰敗、退化。就在官方明文公告之前,有人向一位名叫伊莉莎白.斯奎爾(Elizabeth Squire)的女子出價五萬美金買她的房子;幾天後,官方宣告了都更的消息,而她尚未決定是否接受出價,但是買方已經打了退堂鼓。珍很篤定地認為,如果任憑這筆規劃研究資金通過,這樣慘痛的故事會每天層出不窮。

於是,珍拿起了電話。

這場抗爭將延續幾乎一整年。珍和朋友們每天有無數通電話要打、有無數要請人提筆或親自撰寫的信件、要出席的公聽會、要上訴的法律文件、要準備的簡報、要起草的請願書、要組織的集會、要在教會地下室舉辦的「一分錢加購一件」募款會、要舉報的傀儡「公民委員會」。珍述說,他們當時如此熱切地投身於這場抗爭:「我們在晚上拔掉門鈴的電線並把門開著,得以繼續工作並且讓人自由進出。」這就是傳說中的「西村馬丁尼歲月」,以琴酒和幾滴苦艾酒,在手邊能找到的任何玻璃杯裡調製而成,添加一顆橄欖或者醃洋蔥,加入一顆冰塊,然後,依照珍的做法,他們「就把手指頭放進去,接著『嗖、嗖、嗖』地攪拌」;沒空講究細節。珍的兒子奈德憶起,自己的「爸媽還有他們鄰居的生活」當時完全捲入了西村的抗爭。不過這一切最初是在一夕之間發動的,是出於情勢所逼,畢竟距離評議委員會為了啟動整個進程而舉辦的市政公聽會只剩下兩天了。珍和她的三十位鄰居一同到市區會晤住宅再開發委員會的官員,成功地將公聽會延後了一個月。

三天之後,在 2 月 26 日,三百個人湧進距離珍屋子幾個街廓的聖路加學校(St. Luke’s School)禮堂,創立了拯救西村委員會(Committee to save the West Village)。珍在人行道抗爭中扮演了重要的角色,建立起了某種聲望,於是被推派擔任委員會的兩名主席之一。有人引述珍的話說:「委員會的目標就是徹底扼殺這項計畫,因為如果它成了,那代表的就是摧毀這個社區。」她和其他村民都很憤怒:將西村指定為適合都市更新的基本道理很簡單—它是一個貧民窟,但他們很清楚它並不是這樣的地方。

但如果它是貧民窟呢?也就是說,如果西村的確是聯邦政府都市更新法及現代主義整個精神所試圖清除並重建的那種無可救藥的紊亂,那麼將它拆除並以新的住宅取代或許是好事,而那也是政府的計畫。可以將西村抗爭視為一連串的公聽會和會報、控告和反訴,與此同時的,它也是日日進行著的公民抗議。然而,它的核心議題終究圍繞著西村的真實狀態:它是一個不值得在其中生活的貧民窟,有待從悲慘中解救出來,然後變得更好嗎?或是一個應該大抵原封不動地保存的社區?

在西村的街上和家中,事實本身昭然若揭;受威脅區域的南北邊界始於西十一街,往下到克里斯多福街再到摩爾頓街,東西向的邊界則從哈德遜河碼頭往東,經過華盛頓街、格林威治街,最後到哈德遜街。那些街廓裡住了大約 1800 位居民,包括屋主、房客、碼頭工人、老師。還有另外幾千個外來人口在這個鄰里的倉房、工廠、零售商店以及其他小型企業體工作。它的城市色調從泛黑的磚和充滿車輪痕跡的水泥到圓石以及柏油;西村的房子幾乎從來都不像幼稚園孩童用彩色筆畫的那些代表性的房屋,有前門、窗戶、煙囪和草皮,而是新的或者粉刷的公寓樓房、沒有消防設施的廉價出租公寓、幾間上溯到十九世紀早期的木屋、令人讚嘆的整建過的連棟住宅、碼頭附近的破舊單人或雙人房旅館。那裡有停車場和倉房,聖維若妮卡教堂(St. Veronica’s Church)以及西方電器(Western Electric)的一間研發實驗室。這一切都混合在面積不超過二十分之一平方英里的地區裡,而最重要的問題是:人們如何看待這一切?

對都市規劃局而言,致使這個鄰里衰敗的原因是當地的「土地混合使用」,包括不良的住宅、大量的商業交易以及貨運直達線;儘管,以珍的觀點來看,這樣的一番混合—同時囊括居住、商業以及工業—恰足以造就一個妥善運作、繽紛多彩、活力四射的地區。但是規劃者堅決主張,那正是導致凋敝的原因,而且幾乎使它淪為一個貧民窟。往回追溯到埃伯尼澤.霍華德以及更久之前的這半個世紀以來的都市規劃觀點,斷定了這樣的紛雜使用並不適合現代城市;一個暴露出這番缺陷的鄰里如何能造就良好、健康、在水準以上的生活方式?那是最根本的問題。 當然,另外一個根本的問題是,這一切到底誰說了算?

時值第二次世界大戰結束後不久,人們仍然對將領、政府官員、科學家及專家抱持某種信賴,當時也尚未經歷越戰—「最好和最光明的事物」和一般而言的權威會在戰後受到質疑。大家當時的預設立場仍是信任那些精於其技術領域並具備大部分人欠缺的知識之人,但是珍已經不苟同專家和官方了。她已經看到全美國規劃師的成果,以及他們如何造成危害—儘管很可能是出於美意。她缺乏學術背景,從校園時期就懷有反叛傾向,而且對自己的觀點深信不疑;她和委員會的其他成員傾向於不輕信專家,卻在他們身上看到腐敗、漠視與無知。次年年初,珍思考他們從西村之戰學到的教訓,並描繪了權威人士在幕後的詐欺和無能,而唯有居民本身而不是自吹自擂的「專家」,才能適當決定一個鄰里的未來。在人們集結抗爭之後幾個星期,專欄作家約翰.克羅斯比(John Crosby)為《紐約先驅論壇報》寫了一篇專文,其標題〈誰說這是貧民窟?〉貼切而充滿挑戰意味。不,不必然是由目光褊狹的專家來定奪,克羅斯比指出:「人們在其中和樂生活的鄰里,其心靈之美遠比房屋上的油漆效果更可貴。」珍和她的朋友勝出了。

在拉法葉街(Lafayette Street)辦公室的當局規劃者並不認同,斷定如此凌亂地混合新的和舊的事物、居住的和粗糙的工業面向、迷人的和令人生厭的東西,必然會形成貧民窟。珍為了證明他們的看法與事實相反,於是和鄰居邀請記者等人造訪西村居民的家。他們的策略是:不論這個鄰里被視為多麼糟,但在你眼前展現的卻是另一番光景。看看位於華盛頓街六六一號的一棟建築?外觀確實有點陳舊,但是門廳乾淨、公寓整潔。區長在 3 月來訪,而根據一位《紐約時報》記者的報導,「在外觀破舊的樓房裡所看到的生活區塊普遍而言水平都很高」,而且「顯然並非貧民窟居民的住民很有人情味,這一切都令他印象深刻」。

在 3 月期間,拯救西村委員會普查了受威脅區域的十四個街廓,有系統地報告當地近年的居家翻修:格林威治街七三九號的房子在 1951 年蓋了一座新的屋頂,在 1953 年裝了新的線路,並在 1956 年裝修新的浴室。在珍鄰居位於哈德遜街五六一號的房屋,裝配了新的管路以及燃油機,修好了窗戶,將室內和室外重新油漆,並安裝了新的廚房設備。在西十一街上,一整排的房屋都經過徹底翻修。在佩里街一一五號,門廳在前一年經過粉刷,還裝了新的管路與窗戶。一頁接一頁的報告,洋洋灑灑。至於企業面,西村共有一百四十家企業,包括一間制服訂製店、一間舞蹈工作室、一家書店、一個櫥櫃匠、一間摩托車行、一家服裝店、一個鎖匠、一位稅務顧問、一些酒吧、一些雕刻家、藝術家、印刷廠、進口商。它們雇用了 1950 名男女員工。如果西村二十分之一平方英里中住屋與商業的擁擠狀態應該很糟、幾乎是凋敝的代名詞,那麼這次調查結果所顯示的則非如此。

4 月底,拯救西村委員會透過市立藝術協會的歷史建築委員會(Municipal Art Society’s HistoricArchitecture Committee)的兩位委員遞交了一封信給官方的規劃委員會。這些專家述說:「被提出來進行都市更新的西格林威治村這十四個街廓基本上和當地的其他區塊一樣迷人,而且其中的許多建築在某方面來說更富特色。」當地的一些建築上溯到 1800 年代早期,當時的其中一個區塊是河岸卸貨區。他們並提到當地的「濱水城鎮建築」;指出在格林威治街以及西十一街有「一批罕見的早年日常建築物」;查爾斯街(Charles Street)上的希臘復興風格的室內設計;一些具有許多窗戶的明亮廉價出租公寓展現出「令人驚豔的豐富裝飾性石工處理」。時值 1961 年,為了反對拆除賓州車站那一波歷史的運動尚未爆發,然而這些論者當時已經率先提出今日所謂的「調適再利用」(adaptive re-use)的雛形:一些「像是紙張打包等等性質雜亂或者擾人的(用途)猶如寄居蟹一般地存在於可能適用於其他用途的建築物—如果這些建築物的自然演變沒有被都市更新截斷」,他們補充,「則必然可以順利地轉變它們的用途」。

住宅計畫落成之前的東哈林區,或者尚未被夷平的波士頓西區,其間雖然有細微差異,但可以用類似的方式論之,原則是一致的。而在西村的這一次,人們在造成損失之前就發聲了……

文章未完,完整內容收錄於《凝視珍.雅各:城市的傾聽者、堅毅的改革力量》