我的小街廓 Free Street|迷走巷弄 — 打造擁有生活感的舒適巷道

無數條小巷弄穿梭在臺北市中,交織成這座城市的綿密網絡。

踏出家門,我們每天的生活就與這些街道產生關係。

鑽進豐富而親切的小巷,人與車、住家與商業混合使用,多樣的街廓大小與建築景觀搭配出臺北特有的生活樣貌。然而,這樣的巷弄空間也同時產生環境混亂和空間使用的問題。

是否思考過什麼樣的街道空間才是我們想要的呢?

一條擁有生活感的舒適巷弄是什麼樣子?來提出更好的街道提案吧!

住商混合,生活多樣豐富

臺北城市空間最重要特色之一,是擁有方便豐富的生活系統。在臺北生活,早餐就在住家樓下的早餐店解決,下午茶時間在公司後巷的小店逗留,晚上就近在住家附近的特色小館與三五好友聚餐。

在都市計畫與都市設計領域,將臺北這種都市土地的使用模式,稱之為「混合使用」完全不同於西方壁壘分明的土地使用分區(註1)觀念。儘管混合使用本身也帶來許多問題,例如交通混亂、污染髒亂等,但不可諱言,混合使用使得臺北的「可居性」高過世界上許多城市。更重要的是,臺北的混合使用並非刻意計畫的結果,反倒是在都市計畫並不鼓勵或完全忽視的情形下,自發成長而來,因此更顯珍貴。

日治時期,臺北城內生活不易,為了在城內安身,「下店上住」成為在城內打拚最有效率的生存模式,加上當時並無往返城內城外的交通條件,以及環境較佳的純居住郊區,「住商混合」的型態漸漸成為臺北重要的生活特色,也是庶民對生活現實的直覺反應。

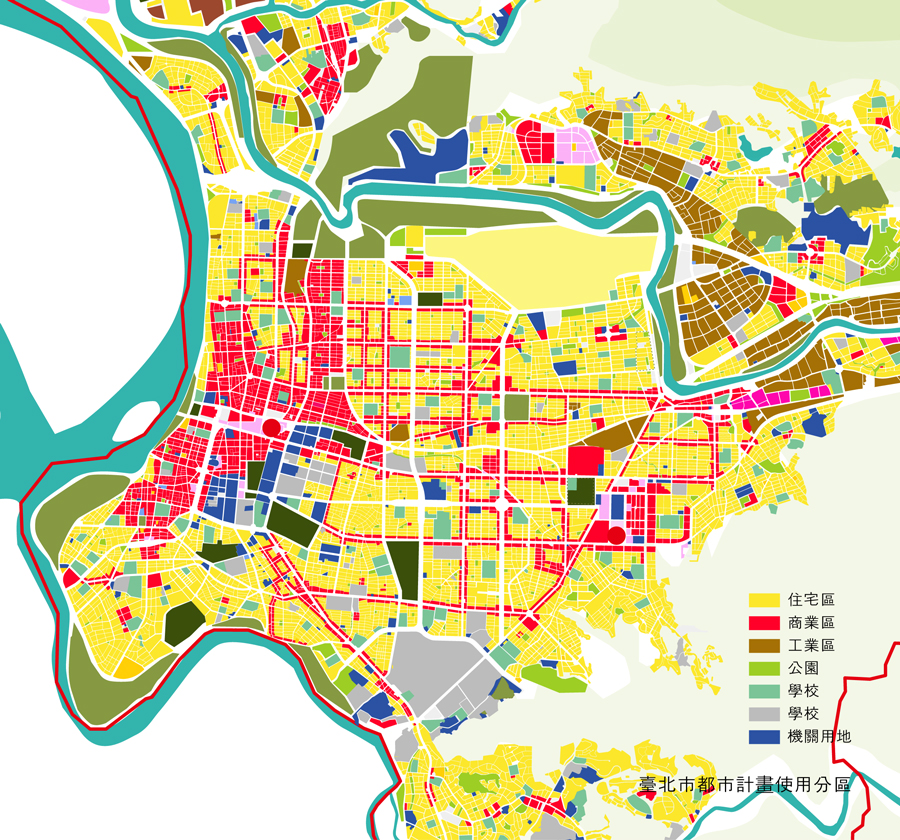

(臺北市有很清楚的土地使用分區圖,紅色是商業區,黃色是住宅區,藍色是機關。西側商業區(紅色部分)較多且集中,不過與真實的商業活動分布狀況並不相符;黃色的住宅區也不純然都是住家,實際狀況要比這張圖複雜得多。土地使用除了這張圖外還有更細的管制,允許了混合使用的可能。)

(臺北市有很清楚的土地使用分區圖,紅色是商業區,黃色是住宅區,藍色是機關。西側商業區(紅色部分)較多且集中,不過與真實的商業活動分布狀況並不相符;黃色的住宅區也不純然都是住家,實際狀況要比這張圖複雜得多。土地使用除了這張圖外還有更細的管制,允許了混合使用的可能。)

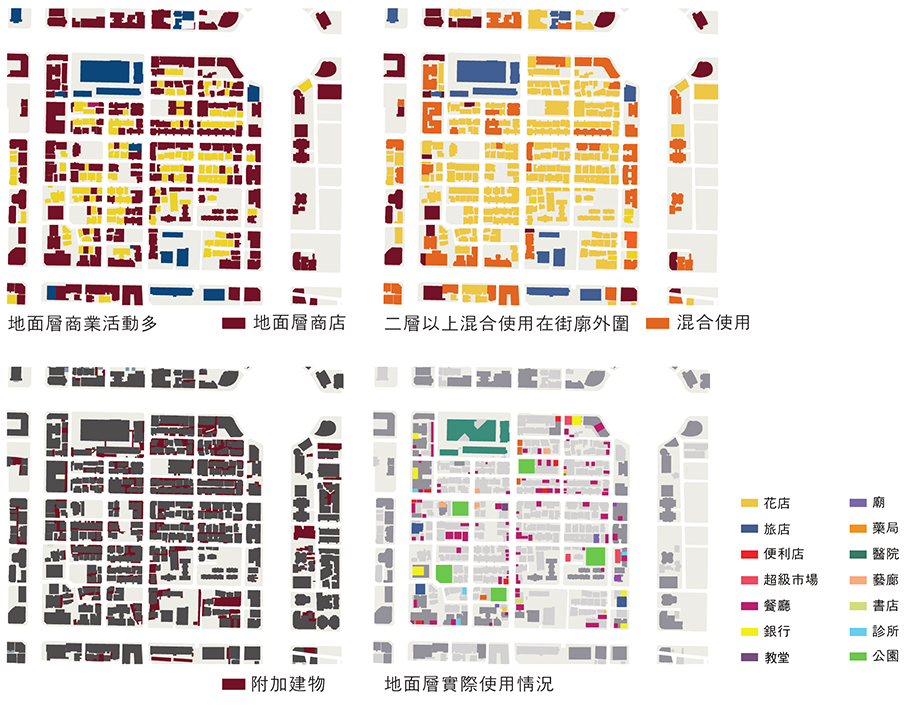

(案例街廓——仁愛路 、敦化南路 、信義路和復興南路形成的正南北向街廓)

(案例街廓——仁愛路 、敦化南路 、信義路和復興南路形成的正南北向街廓)

1.地面層沿大街小巷幾乎全是各種商店餐廳,居住部分反而較少。二樓以上混合使用的狀況較少, 大多集中在大路邊,街廓內部仍以居住為主。除了醫院和旅館之外,多樣的商業活動全發生在集合住宅的地面層。

2.街廓內有 6 間便利商店、2 家小超市和一處黃昏市場。 信義計畫的住宅區比案例街廓大,豪宅群中卻只有2間便利商店,可見不同的住宅形式產生不同的生活。

臺北的混合使用可以從兩個層面觀察,一是街廓外圍臨較寬道路的大房子,和內部住宅樓的混合,另一種是地面層和樓上住宅的混合。尤其後者,對臺北市的影響極大。混合使用建構出臺北城市生活以下幾點特性:

1.集中:因居住與工作都集中在城市內,節省了工作往返的交通時間與交通負荷,同時增加相關產業聯繫與整合的效率。居住集中也形成較安全的生活環境。

2.連續:臺北市一般商業的分布大多沿騎樓道路,店面一間接一間,商店的多樣、集中和連續配上騎樓,形成極方便和吸引人的逛街環境,所以因「連續」造成聚客作用,不但提供生活便利性,店面和燈光 (加上近來增加的錄影監視器)使臺北的生活環境更安全。

3.多樣:因混合使用的商業型態,不同的業種相互搭配、支援和競爭,形成多樣、多元商業並置;創新與改變成為商業生存的法則,帶來豐富多變的城市生活風格。

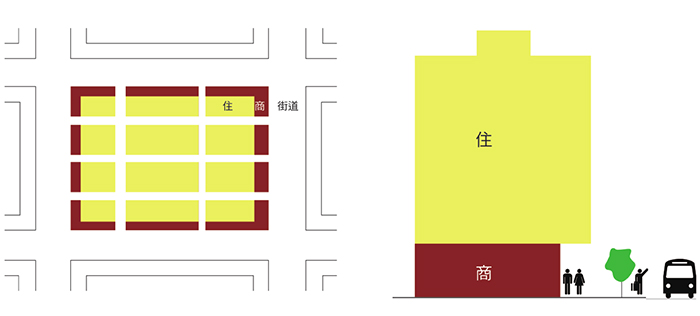

(臺北的混合使用可以從兩個層面觀察,一是街廓外圍臨主要道路大建築的商業活動和內部住宅的混合;另一種是地面層商業和樓上住宅的混合,後者對臺北市的影響極大。)

當然,住商混合會讓商業規模有其局限,而臺北市居民的高度「忍讓」也是促成住商混合的重要因素。

從早期的街屋、四 / 五層公寓到土層公寓等各年代發展出的建築物型態,都可以看到混合使用被持續且發展出不同面貌。幾十年來,混合使用為臺北的都市化和都市空間特色提供了一個大家可以清楚辨識的共同基礎。然而,近年新一波豪宅多探用自我隔離的「離群式」規劃,一樓的商業不見了,僅剩空洞的大挑空與綠化,臺北最有特色的混合使用正面臨著挑戰。

在地獨特的騎樓風情

騎樓,可以說是臺北城市街道空間最重要、又獨樹一格的場域。在酷熱夏天,騎樓下可避午後的艷陽,以及突如其來的西北雨;平日,有一排板凳可坐,狼吞虎嚥吃美食,甚至親眼目睹小販與警察在騎樓下你追我跑。

事實上,騎樓是由私人產權「讓」給公共通行的空間,早期稱為「亭仔腳」原本是為高溫多雨氣候所設計的室內外過渡空間。日治時代就有設騎樓的建築法規,配合街屋形成連貫的半戶外廊道,是道路的人行空間,也是行人駐足商店前的空間,慢慢變為臺北商業街的特色,形成不同於西方城市以汽車為主的街道。

在臺北,騎樓最重要的功能不只是供公共通行,更重要的是,騎樓內有一間接一間的沿街店面,提供生活機能和方便逛街的誘因,同時,也提供了夜間照明和治安上的相互照應。

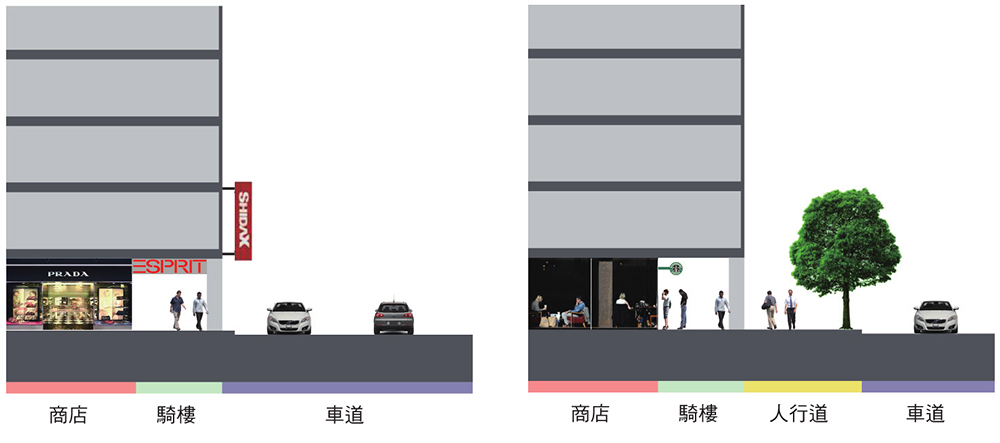

(左:人行道和半戶外的騎樓形成層次豐富的步行空間。右:當道路太窄,沒有人行道時,騎樓的角色就更重了。臺北許多街道就全靠騎樓提供步行空間。 )

刻意設置的騎樓和沿街店鋪相互比鄰,形成連續性的都市空間,和西方單一使用與專用區的觀點非常不同。騎樓既是店家向街道的視覺延伸、左鄰右舍的社交空間、街道和私人領域交織的據點,也是行人公共通行的地方,形成店家、小販、機車、行人各自盤算與運用的場域。因此,騎樓展現了既開放又封閉的過渡性空間與社會關係,建構出一個以街道生活為核心的都市。

以沿街騎樓商店為主體的街道生活,兼具了經濟活動空間與日常生活社交的功能,形成臺北重要的街道風貌與多樣化特色。

由於騎樓的連續集市性、遮陽避雨的特性、店家可利用的彈性,與商業價值加乘出無可比擬的商機。可通行與逛選的結合,成為開店成功的不二法則,更是商業帶的典型公式。

(吉林路是臺北市一條沒太大特色但很典型的街道。 原來是住宅區,本不須設騎樓,但因吉林路有沿街商機,早年的開發仍設了騎樓。 沿街多小吃店,生意甚佳,入夜後人潮多到常並排停車,兩條捷連線的車站對吉林路未來應有重大影響。)

步登公寓與巷弄文化

城市巷弄是展現臺北常民文化的重要空間。巷子裡,有許多可以尋寶的地方,不論是藝文人士勤走動的風格小店、可以大飽口福的小吃攤……具體呈現了各自表態的社區風貌。

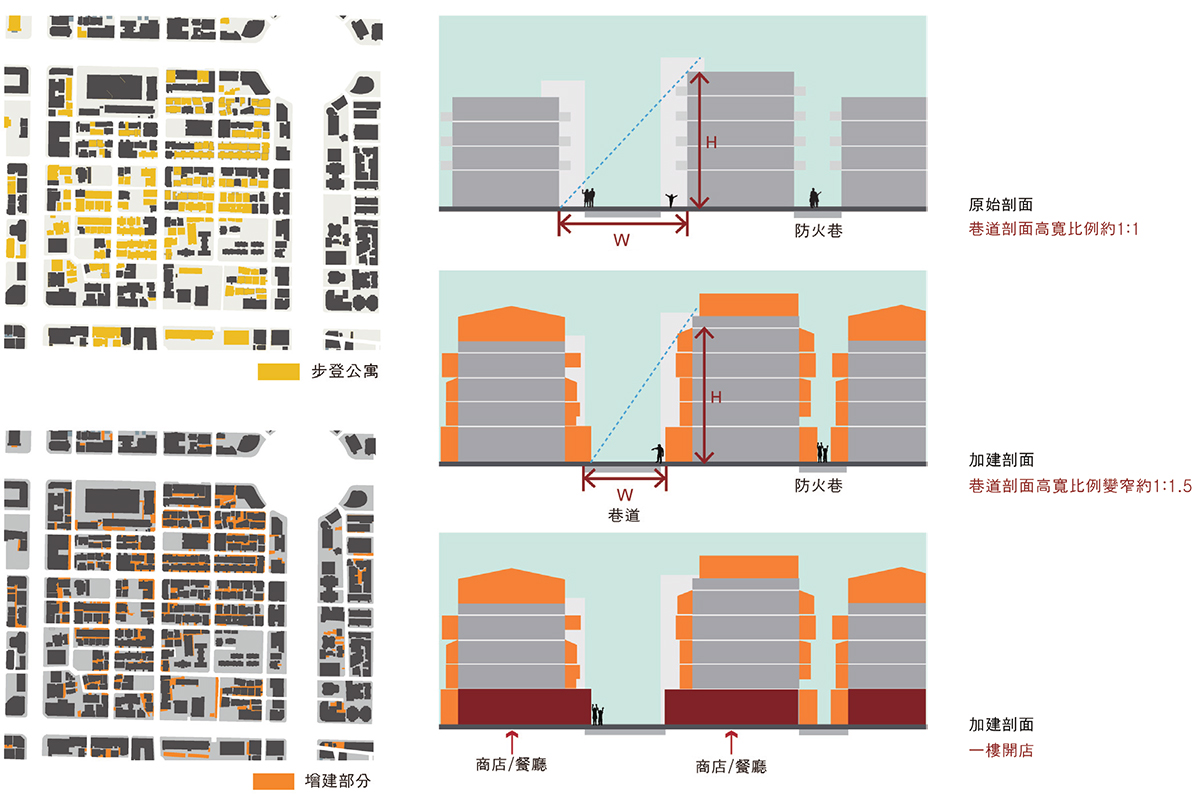

豐富親切的巷弄空間,幾乎全由 6 至 8 公尺巷弄與四、五層公寓所構成,這種以樓梯步行為垂直動線的公寓,稱之為「步登公寓」。1960 至 80 年代,因應臺北快速都市化,大量建造了步登公寓,成為臺北市主要的居住建築類型。同時,它也是極具地方特性的一種「臺北式」公寓樣式。

約五十年前出現的步登公寓雖是外來的居住形式,但在地小人多的壓力下,臺北市民很快地接受了這種住宅。步登公寓兩戶共用一座樓梯,室內面積大多在100平方公尺上下,格局幾乎都是三房兩廳加上廚房和一間衛浴。大多數步登公寓臨巷子的前方設樓梯間及前陽臺,有些格局是先進前陽臺,再進室內,前陽台好比是前院或玄關,所以前陽臺是私人領域和巷子之間的緩衝,晾衣則轉到後方的工作陽臺,算是後院和私領域的延伸。

「一前一後、一公一私」的做法,隱含著對巷弄空間的安心,以及私人生活的隱密。步登公寓的陽臺形成都市與私人的界面,發展出特有的居住特性與生活特質,以及一種對巷弄依存的習慣與依戀。

大多數步登公寓的公私界面為了內部生活需求而向外推,最明顯的就是把陽臺變成了室內,於是緩衝沒有了,生活空間的層次也變少了。對巷弄公共空間的依戀,加上「混合使用」的思維下,一樓的小前院也沒了,加蓋形成可開店的空間。這些小小違反法律的欲望,形成一種「默契式」介於合法與非法之間的曖昧。這樣的「私用」對巷道空間的基本尺度衝擊不大,生活品質卻有了大改變,也因為一樓大到可以開店,城市因此而變得有機、臨時,卻又即興、機智,混亂卻充滿人性。這種特別的建築使用與公私生活並存的狀態,完全出自於居民的自發行動。在這般住商複合的混亂環境下,孕育出臺北有趣多元的常民文化。

(案例街廓的步登公寓和一樓向外推出來的部分,形成臺北市巷弄生活和商業。和巷子寬度幾乎是一比一,通風採光還不錯,後來頂樓加蓋,陽臺又外推,加上一樓加大開店,巷子空間就變窄了,也從住宅靜巷變成頗有風味的商業巷弄。)

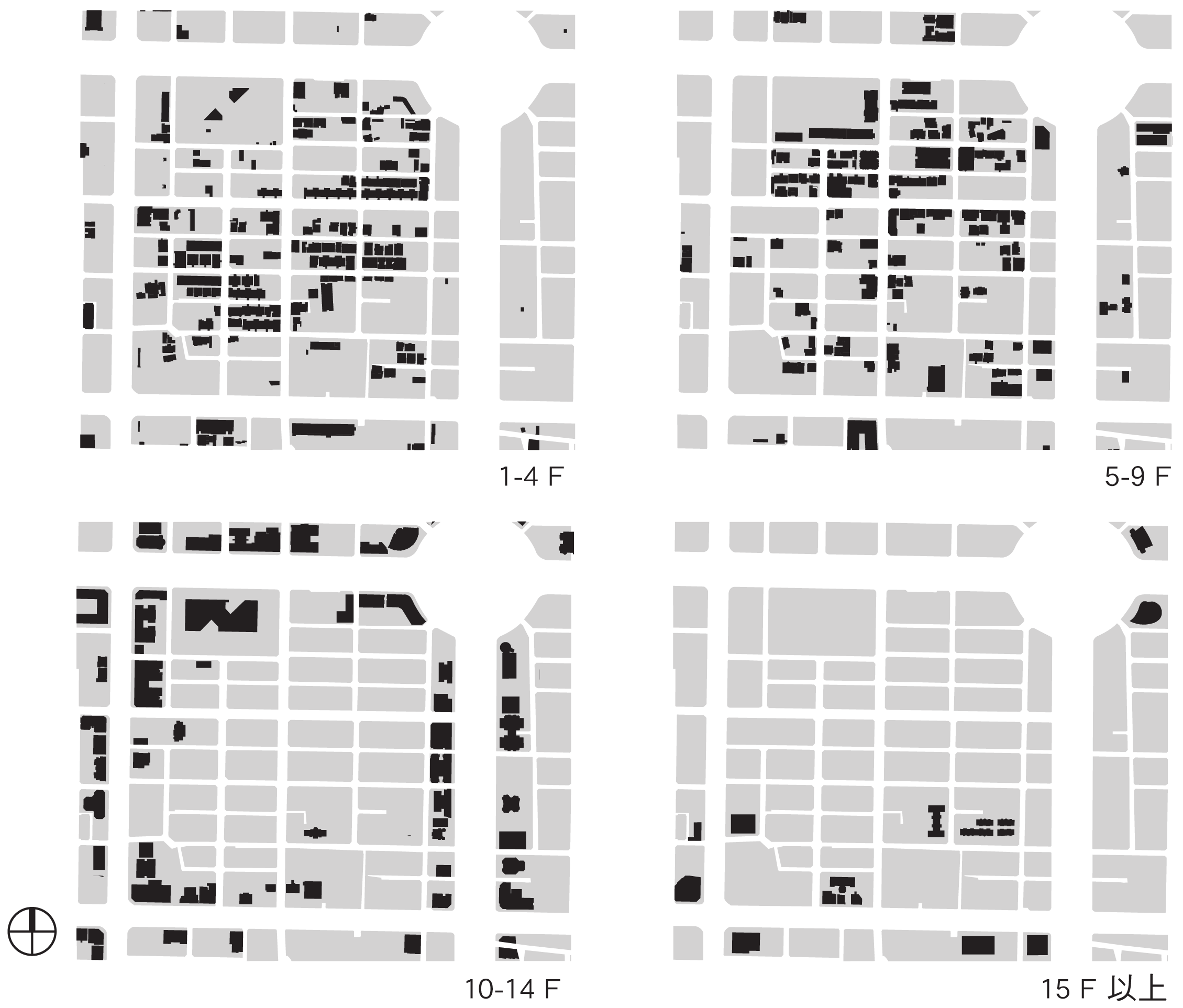

(案例街廓建築量體多是四、五層的步登公寓,外圍臨大路才有十層以上的高度,所以街廓中間低、外圍高,但差別不大。建築物規模也是中間小、外圍大。)

(案例街廓建築量體多是四、五層的步登公寓,外圍臨大路才有十層以上的高度,所以街廓中間低、外圍高,但差別不大。建築物規模也是中間小、外圍大。)

步登公寓仍大量存在於現今的都市紋理中,幾乎是每個臺北人生活的共同記憶,也是臺北城市景觀的主要構成物件。雖然因為任意增建、加建、改建誘發出不少庶民美學,卻也產生一些負面問題,如違建的混亂,以及住商衝突的抗爭。

(自仁愛路和敦化南路圍環沿仁愛路向西望,案例街廓在照片正中中央,外圍的建築量體較大,街廓內多是四、五層樓公寓。旁邊的街廓都有相同的建築量體對比 / 均鼎攝影)

(自仁愛路和敦化南路圍環沿仁愛路向西望,案例街廓在照片正中中央,外圍的建築量體較大,街廓內多是四、五層樓公寓。旁邊的街廓都有相同的建築量體對比 / 均鼎攝影)

(註1)土地使用分區 是歐美在十九世紀末、二十世紀初發展出來的一種城市規劃思潮和作法,後來成為世界性的標準方式。「土地使用分區」主要將全市土地畫分為住宅區、商業區、工業區、公園、道路等等,讓這些使用之間清楚分開,不相混雜,並在此區分基礎上訂出每種不同分區的使用強度和項目,好控制環境整體晶質。土地使用分區被發展出來的緣由,主要為矯治十九世紀西方城市因工業化快速發展、人口過度集中而造成的種種弊害,曾被視為一股光明而理智的力量。然而,土地使用分區也因造成小汽車大量使用、環境嚴重污染、都市生活單調,社區緊密關係消失等而飽受攻擊,其權威性搖搖欲墜。

本文經 臺北市都市更新處 授權轉載,

原文取自《臺北,原來如此》,第 18、20、21 章節,2013 年 4 月出版。