文 | 許泰英

溫羅汀|公館四月十五:走回林口庄/許泰英

提起對「公館」二字的印象,最先從腦子裡冒出的,想必不外乎是商圈裡人來人往的景象吧。雖然伴隨著城市發展的進程,人們與所處聚落關係剝離的動態必將每況愈下,但如果有那麼一次機會,遇見年例的那個大拜拜下午,在這片繁華的背後可是會掀起另外一幅風景!

商圈背後的信仰中心

撇除那依山傍水與街肆遠隔,看上去倒比較像是修行場所的寶藏巖外,要在這片區域內點出一間統轄全境的大廟,且較具規模的民間信仰中心,該非「仙公廟」莫屬了。這間在日治昭和八年(1933)宗教調查的紀錄中, 被歸屬於龍華派齋堂之列的「惟善堂」,就是現在每當大家經過辛亥路汀 州路口替代役中心南邊,都會望見黃色圍牆、牌樓上寫著「無相門」三個大字的那座「聖靈寺」。

(仙公廟是以前林口庄較具規模的民間信仰中心,即現今門額寫著「無相門」的聖靈寺)

(仙公廟是以前林口庄較具規模的民間信仰中心,即現今門額寫著「無相門」的聖靈寺)

林口店仔與它服務的庄頭

除了因為商圈關係而慣用的「公館」一詞外,這塊地方就在清代漢人來到舊時阻斷大安區與文山區的蟾蜍山山腳下,眼前所見是綿亙著大片濃密樹林的場景,遂在本地留下了「林口」這個地號名;樹林一直從新店溪畔往東延伸到通化夜市文昌街一帶,因此在陂心(因為 1920 年行政區劃改制,今日多稱「坡心」)就也留下了「林尾」這個地號名。

由現在羅斯福路、浦城街、新店溪以及福和橋邊所圈成的大抵就是「林口庄」的範圍。在廣大的稻田、草埔中間,總要有供作交易集散而稱作「店仔」的地方。傳統上,寺廟所扮演的角色經常不僅止於信仰,更是擔綱著社區經濟、文教等公眾事務的重心,「林口店仔」就位在肇建於清道光年間的這座仙公廟邊。

仙祖與尪公的年例榮景

到了萬新鐵路,在「螢橋」到「水源地」之間還有個「仙公廟站」的時代, 這個農村有著豐厚的基礎,靠著挨家挨戶收丁口錢辦理起每年農曆四月孚佑帝君(呂洞賓)的千秋祭典。為了避免在地青年在農閒之餘沉溺賭博等不良嗜好,延師指導傳統戲曲是各處街庄父老經常採行的方針。於戰後初期興辦的「永興軒」,就在同時作為曬穀場的仙公廟埕土地上學習北管音樂、七爺八爺等神將腳步。軒社支應每年農曆 4 月 15 日呂仙祖聖誕遶境任務之餘,也在各處祭典舞臺上與附近社團較量切磋,必要時藉著師出同門的師兄弟關係,呼朋引伴壯大聲勢,爭逐著屬於我庄的榮耀。

(憑藉長年交遊廣闊支撐這個祭典的北管兩間軒社子弟,每到這天總要招來各方師兄師弟作伙逗鬧熱,輸人不輸陣)

(憑藉長年交遊廣闊支撐這個祭典的北管兩間軒社子弟,每到這天總要招來各方師兄師弟作伙逗鬧熱,輸人不輸陣)

為了杜絕各街庄輪流慶典相邀請客「呷拜拜」的浪費,以及宣導儲蓄來加強稅收,國民黨政府在政策上針對臺北市民間祭典整併縮減的嘗試可以分成幾個進程。以 1958 至1970 年間的情況為例,每年唯一的大拜拜日期是以一個行政區為單位來決定的。這時古亭區轄下原本在不同日期輪番拜拜「迎尪公」(註1)的崁頂、南門口、古亭與林口庄,不得不改到「光復節」合同辦理。

曾經在這塊境域裡,獲選擔任尪公爐主在眾人眼裡是那樣地難能可貴。當時沒有「誰願意出來擲」這種事,都是直接按照戶政系統先看擲到哪個里,再來是鄰再來是戶,擲到就會去通知那家人,只有遇到外省族群或因信基督宗教而不願接受的,才重新擲筊,一般人家幾乎都會把握難得的機會大力發揮。聽到最極端的案例大概是就連碰上老蔣過世,國喪期間明明規定禁止熱鬧的非常時刻也是照樣出來迎,結果每年遶境結束晚上辦桌固定會分兩桌給轄區員警,那年卻沒一位敢來吃。

(永春街一直是整條繞境路線走下來最含庄頭氣味的地帶,只是隨著政策關係也一點一滴剝落著)

(永春街一直是整條繞境路線走下來最含庄頭氣味的地帶,只是隨著政策關係也一點一滴剝落著)

在這種狀態下我會比較樂意用「年例」而不以「廟會」來表述這場慶典。 廟會這個詞總讓我們覺得「這些活動是廟辦的」,因為一些人際網絡上的限制很容易把一些人劃在事不關己的圈外。而在前述場景的「年例」裡幾乎感受不到這種選擇性,宗教信仰之外更多的是聯絡情誼、凝聚認同的社區公眾事務。因是每年這個聚落的例行公事,到了這一天全庄的人就會動起來,一起邀請神明出巡賜福。這和某宮廟某尊神明主動在此巡視所帶給 人的感覺截然不同。

現代公館與大拜拜的構成

1950、60年代,林口庄遭遇很大變遷,從今天辛亥路頭以南,都被原陸軍醫院的增設工程徵收了土地,仙公廟雖因新經營者黨政關係良好而得以保留,但也被改換成現在所見的佛寺型態。好在如今還能夠從廟頂的裝飾與龍柱,寫著「仙公廟」、「惟善堂」、「聖靈宮」字樣的天公爐,刻有日治年號的籤筒和桌子,以及大殿上靜默的一尊泥塑孚佑帝君像,看出它 的身世以及遞嬗的痕跡。

子弟們失去了習練北管的廟埕空間,田地草埔也隨徵收而大幅縮減,永興軒只得遷移到與原址隔著汀州路相望,由林安泰家族早在清同治三年即已創建的土地公廟「永興宮」裡設館。隨著尪公祭典因故停擺,創設年分稍晚、原先就設館在永興宮內負責光復節出巡任務的「興樂軒」,也成為往後一起擔綱僅存的 4 月 15 日恭迎仙祖聖誕出巡任務的夥伴。

(從泰順街六十巷彎進師大路,馬路兩側總會至少各有兩個香案來提醒人們庄頭的存在)

(從泰順街六十巷彎進師大路,馬路兩側總會至少各有兩個香案來提醒人們庄頭的存在)

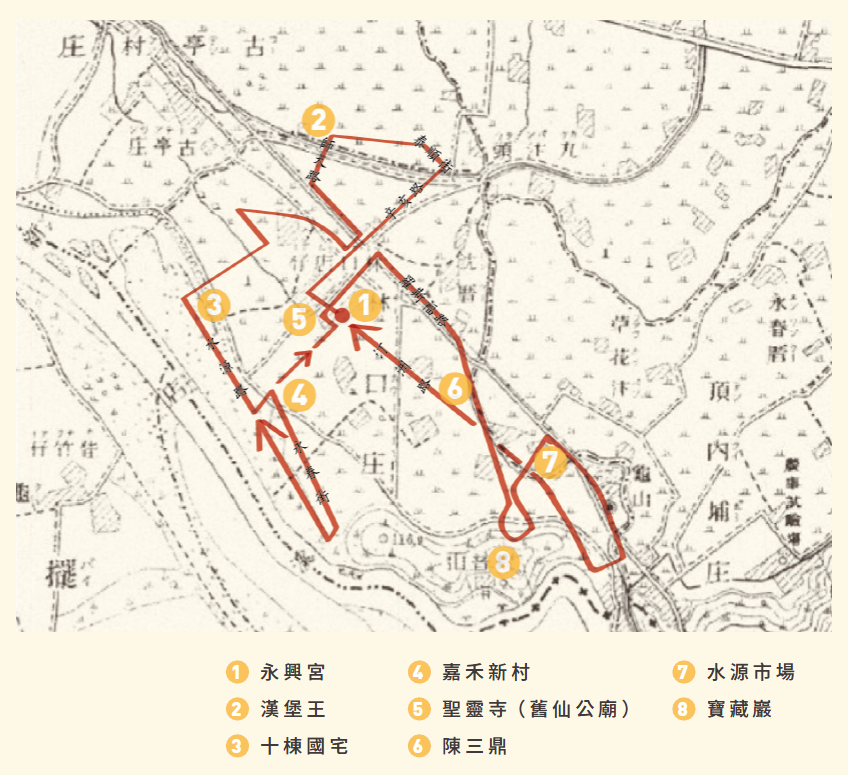

早期 4 月 15 日出巡的範圍,最遠到達臺灣科技大學後面「芳蘭」一帶, 還包括寶藏巖這邊,但因為芳蘭一帶住戶遷出,以及後來寶藏巖整建,就沒再去那些地方。另外像大學里「九汴頭」一帶早期也有一起參與,到 1990 年被從古亭區改劃成大安區就此分開。當都市化與產業轉型在四處如火如荼開展的時候,公館地區的住民也不再只有原來那些。不僅是外來、工商業人口的大量湧入,加上許多在地的居民遷出,新的社會不再有那麼緊密的鄉里意識,古早撿丁口錢維繫祭典的方式自然難於施行。但為了延續此一地方傳統,讓諸神聖駕能巡視地方保佑安康,也只能由少數熱心人士年年勉力維持。

2016 年的這個下午

其實說起來,永興宮算是平常走進去會讓人覺得很震撼的一個地方(別忘了二樓),兩間軒社總共組裝達十六尊神將供奉著,在我們現在用商圈名稱概括的區域裡,埋藏著這樣洶湧的生命力,真的是一件很難想像的事。一直到現在雖然永興軒的北管老藝員多搬到永和、景美或木柵等地,但其實一整年都能看到他們往各地方廟會去支援師兄弟,加上兩軒在外各自有長年交陪的對象,每到 4 月 15 日中午出發前,看見各方來支援的北管藝員、神將腳等陣仗多到會嚇壞人。擁有眾多自己人而非仰賴花錢請,在市區的廟會場景中真是十分難得。軒社內年輕一輩對於傳統音樂的學習確實較難提起興致,隨著廟會圈的流行趨勢,近年的永興軒嘗試擺宴、武轎班,接駕時聘請的辣妹與吊車鞭炮也一再刷新林口庄年例祭典場景的紀錄,雖然在北管軒社一詞的定義下很難不被覺得走上了岔路,但也總是出自一份對地方的心意。

在這裡感動人的自然不單單是陣頭隊伍的熱鬧。要撐起一份地方慶典的氛圍,沿路擺設香案拈香接駕拜拜的信眾自是不可少的一環,且因為該境內實在是沒有幾間廟,因此碰到有香案幾乎神將也都會過去參拜,不僅給人 互動很熱絡的感覺,且在很商圈的地段自然特別能產生一番提醒。除了師大路龍泉市場一帶、公館那條斜向的巷子(羅斯福路二八六巷)以及水源市場會有接駕之外,最能讓人感受到「這裡還有著庄頭呢」的,自然是靠近永福橋邊的永春街,只是隨著北市府計畫將嘉禾新村剷平變作防災公園命運的程序逼近,2016 年祭典時所見到的只剩靠河的這一面有住戶設香案,因為另一側靠眷村的都搬離了。那幅原是證明這庄頭為最後僅存的場景,是每年都最期待帶朋友見識的一段,別變成名符其實的那種「廟會」才好。

本文收錄於台灣電力股份有限公司出版〈給新溫羅汀一道不一樣的光—半城蔓衍〉

封面:走進公館商圈的窄巷,感覺神明們也很愉快地融入逛街氣氛。

(註1) 因為在盆地裡普遍被認為具有驅除農業害蟲的特長,俗稱「尪公」的「木柵忠順廟保儀大夫」,一年到 頭總要接受好幾個聚落單位輪番迎請到境巡視。

延伸閱讀

溫羅汀|都市山城:蟾蜍山之時間地層/林怡秀

溫羅汀|在地發芽的全國運動組織:崔媽媽基金會/施佩吟

溫羅汀|開書店 一圓臺大外文系畢業的夢想/施佩吟